【IP视界】人脸识别立新规,跟着案例来解密

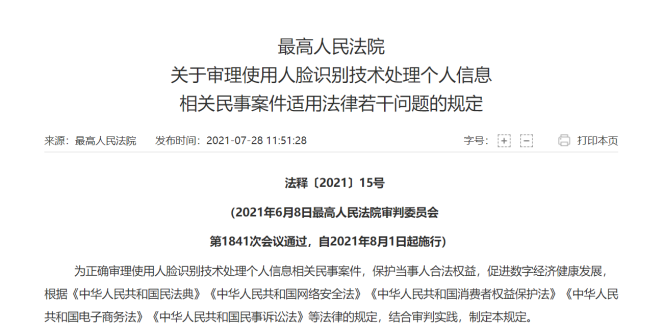

“人脸”作为个人在社会交往中的“活体名片”,具备生理和心理的双重属性,蕴含着丰富的非语言情感信息,反映出个人的个性特点、社会评价及人格尊严等多重维度。[ 中国人民大学法学院教授、民商事法律科学研究中心执行主任石佳友,《人脸信息司法保护的里程碑》,人民法院报,2021.7.28]近年来,随着信息技术飞速发展,作为人工智能重要应用之一的人脸识别正逐步渗透到人们生活的方方面面。大到智慧城市建设,小到手机客户端的登录解锁,都能见到人脸识别的应用。在国境边防、公共交通、城市治安、疫情防控等诸多领域,人脸识别技术发挥着巨大作用。但随之而来的,是人脸识别技术被滥用而引发的各类侵害自然人合法权益的事件。对此,最高人民法院于2021年7月28日发布了《关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定》(下文简称“《规定》”),该部司法解释也迅速引起民众的高度关注。

下面我们将结合具体案例,谈谈如何保护自己的人脸信息。

近日,北京市昌明区有一位业主出差回来,发现小区物业出入口加装了人脸识别的门禁。然而小区物业并没有提前征求业主的意见,现在这位业主却被告知如果不去物业录入人脸信息,将无法进入小区。对此,根据《规定》第十条的规定:“物业不得强制将人脸识别作为出入小区的唯一验证方式,不同意的业主或者物业使用人请求其提供其他合理验证方式的,人民法院依法予以支持。”同时,最高法有关负责人表示,“人脸信息属于敏感个人信息,只有业主或者物业使用人自愿同意使用人脸识别,对人脸信息的采集、使用才有了合法性基础。小区物业不能以智能化管理为由,侵害居民人格权益。”

小区物业的行为明显违反了司法解释的规定,不同意的业主或者物业使用人有权要求其他合理验证方式,比如刷卡、微信扫码(含规则告知及点击同意)等。

(来源:视觉中国)

日前,慈溪检察院接到举报称“宁波杭州湾新区部分房企售楼处装有多个人脸识别摄像头,销售人员均称可存储买房人脸部特征,用于比对和识别买房人,且售楼大厅未明示收集买房人脸部信息的目的、方式和范围,更未主动告知并经买房人同意。”

接到举报后,慈溪检察院派出检察官暗访,发现大部分售楼处的角落,安装有人脸识别系统。

慈溪检察院很快针对这一现象以“如何加强房企售楼处消费者人脸信息安全监管”为议题,在全省率先就杭州湾新区部分售楼处人脸识别系统涉嫌侵犯不特定消费者人脸信息行政公益诉讼诉前程序案,召开检察听证会,共谋保护人脸信息安全治本之策。

房企售楼处已经成为人脸信息被收集泄露的重灾区,全国各地多个售楼处都存在类似现象,以致很多买房人要带头盔、口罩才敢入内看房。

那么房企售楼处储存买房人的人脸信息并用于对比和识别买房人,究竟是否涉及民事侵权呢?新出台的《规定》对此予明确,根据《规定》第二条第一项之规定,“信息处理者处理人脸信息有下列情形之一的,人民法院应当认定属于侵害自然人人格权益的行为:(一)在宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所违反法律、行政法规的规定使用人脸识别技术进行人脸验证、辨识或者分析”。

房企售楼处面向不特定的公众开放,所有意向购房人群都可以进入此地看房、购房,属于经营场所。在这样的经营场所未经允许,私自安装人脸识别摄像头,搜集买房人的人脸信息,明显属于《规定》第二条第一项描述的情形,应当被认定为侵害自然人人格权益。此外,房企售楼处收集买房人的人脸信息并未得到授权,亦非为了公共安全或公共利益,而是为了确认客户的来访渠道,用以明确中介佣金,故此类行为不属于《规定》第五条规定的信息处理者可以不承担民事责任的五项例外情形之一。

这样的情况不仅仅局限于房地产领域,2021年央视“3·15”晚会曾曝光,科勒卫浴、宝马、MaxMara门店等企业非法收集用户人脸数据。摄像头系统生产商称,该摄像头能通过人脸识别信息达到精准营销的目的,抓取的人脸数据信息累计上亿。消费者如果在日后遇到类似的情形,不要害怕,应该勇敢发声,禁止企业实施此类侵权行为,必要时可以采用诉讼手段维护自身的合法权益。

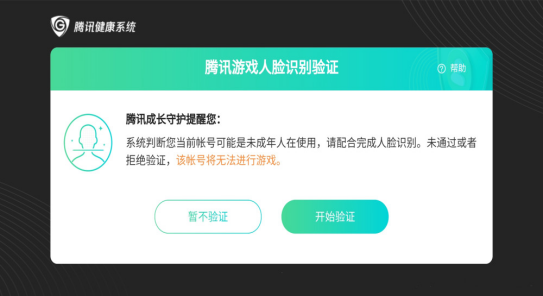

同样值得关注的还有那些手机里的应用程序,有不少APP都会通过一揽子授权、与其他授权捆绑、“不点击同意就不提供服务”等方式强制索取非必要个人信息、采集人脸信息。针对部分软件、网站强迫使用者提供人脸信息的行为,最高院的新规也作出了明令禁止。根据《规定》第四条,“有下列情形之一,信息处理者以已征得自然人或者其监护人同意为由抗辩的,人民法院不予支持:(一)信息处理者要求自然人同意处理其人脸信息才提供产品或者服务的,但是处理人脸信息属于提供产品或者服务所必需的除外;(二)信息处理者以与其他授权捆绑等方式要求自然人同意处理其人脸信息的;(三)强迫或者变相强迫自然人同意处理其人脸信息的其他情形。”也就是说,即使使用者迫于服务提供者的要求不得不提供自己的人脸信息,也不能免除服务提供者的侵权责任。所以一旦我们的人脸信息被各类软件、网站泄露,我们依旧可以追究他们的侵权责任,并且这项责任不会因为我们曾经迫于无奈同意服务提供者处理我们的人脸信息而免除。

此外,本次《规定》将未成年人的人脸信息采集做出了特别的要求,即处理未成年人人脸信息须征得监护人的单独同意。未成年人的人脸信息一旦泄露,侵权影响甚至可能伴随其一生。我国《未成年人保护法》《网络安全法》等法律对未成年人的网络保护作出了专门规定:如信息处理者处理不满十四周岁未成年人个人信息的,应当征得未成年人的父母或者其他监护人同意;未成年人、父母或者其他监护人要求信息处理者更正、删除未成年人个人信息的,信息处理者应当及时采取措施予以更正、删除。但本次《规定》则是坚持最有利于未成年人的原则,从司法审判层面加强对未成年人人脸信息的保护。明确将“受害人是否未成年”作为责任认定特殊考量的因素,对于违法处理未成年人人脸信息的,在责任承担时依法予以从重从严,确保未成年人人脸信息依法得到特别保护,呵护未成年人健康成长。

单纯从技术价值来说,人脸信息是当今科学技术发展中不可缺少的研究运用元素之一,比如有很多犯罪嫌疑人是通过人脸识别抓获的(北大弑母的高材生吴谢宇、杀人后逃亡二十年的劳荣枝等)。所以,该《规定》也规定了信息处理者不承担民事责任的情形,以此满足人类社会在人脸信息运用方面的需要,具体规定的情形有:(一)为应对突发公共卫生事件,或者紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全所必需而处理人脸信息的;(二)为维护公共安全,依据国家有关规定在公共场所使用人脸识别技术的;(三)为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为在合理的范围内处理人脸信息的;(四)在自然人或者其监护人同意的范围内合理处理人脸信息的;(五)符合法律、行政法规规定的其他情形。

最后,我们回到文章开始提到的人脸识别门禁案例,也许会有人赞成将人脸识别作为住户身份验证的唯一方式,因为这种智能化管理的方式,可以更精准识别出入小区人员,让小区管理更安全、更高效。但与部分的安全与高效相比较而言,国家及立法者更为关注的是因人脸信息等身份信息泄露导致“被贷款”“被诈骗”和隐私权、名誉权被侵害等问题,甚至是一些犯罪分子利用非法获取的身份证照片等个人信息制作成动态视频,破解人脸识别验证程序,实施窃取财产、虚开增值税普通发票等犯罪行为。上述问题及行为严重损害自然人的人格权益,侵害其人身、财产等合法权益,破坏社会秩序,故而立法者在充分调研基础上制定了本司法解释,以此对人脸信息提供司法保护。

笔者希望通过本文的阐述,能让大家对人脸信息的保护获得更多的认识,从自我保护出发,守护个人信息,维护个人合法权益。

作者简介

俞瑾

浙江智仁律师事务所

知识产权部首席律师

专业方向:

企业法律风险管理、合同纠纷、劳动用工及知识产权法律业务

企业法律风险防范专家律师,专业于企业法律风险管理、合同纠纷、劳动用工、知识产权及文娱产业法律服务等方面业务。任杭州市律师协会公司专业委员会委员、杭州市律师协会文体产业服务专委会委员。

今日“微矩阵”号推荐: