智仁原创 | 探析网络游戏直播的著作权属性及合理使用问题

编者按

本文荣获2021

浙江中小企业法治论坛征文优秀奖

摘要:根据中国版权协会网络游戏版权工作委员会和上海交通大学知识产权与竞争法研究院2020年9月发布的《网络游戏知识产权保护白皮书》披露,在2020年1至6月,我国网络游戏用户规模近6.6亿人,全国游戏市场实际销售收入1394.93亿元,同比增长22.34%,增速同比提高13.75%,其中移动游戏实际销售收入占总游戏市场的75.04%。随着参与人数的不断壮大,游戏产业衍生出了针对竞技游戏进行直播的玩法,运用直播网络游戏进行商业行为已经成为当下游戏主播、直播平台和网络游戏开发商非常重要的创收部分。当然,同时衍生出的还有权利争议等法律问题。从已有的数个经典案例的裁判文书来看,人民法院对电子游戏直播画面视为作品的判决标准不一,这相继影响到各方对玩家直播行为侵权与否的判断。根据网络直播中区分个人直播与大型电子竞技的不同,个人直播行为中未进行创造性的居多,主要仍旧在游戏开发者设定的游戏范围内活动,而大型电子竞技直播则不同,其涉及画面镜头的专业切换及专业的解说,类似于电影的摄制过程,存在具有一定的创造性。由此,笔者关注到,实务中关于网络游戏直播的著作权属性问题以及直播过程是否属于著作权法上的合理使用仍存在不小的争议。本文将主要从以上两个方面进行探析。

关键词:网络游戏 著作权 直播画面 合理使用

一

// 网络游戏直播的著作权属性问题

根据网络游戏的作品属性,司法实践中的判例主要以以下四类角度来对其加以保护:以反不正当竞争法对网络游戏相关权益加以保护[ 上海市浦东新区人民法院(2015)浦民三(知)初字第191号民事判决书];将网络游戏视作计算机软件加以保护[ 广东省深圳市南山区人民法院(2015)深南法知民初字第596号民事判决书];将网络游戏中特定部分元素作为美术作品、音乐作品及其他类型作品等加以保护;将网络游戏连续动态画面作为类电影作品加以保护等[ 广东省高级人民法院(2018)粤民终137号民事判决书]。在即将于2021年6月1日实施的新著作权法中,则有了“视听作品”的概念。新著作权法把“电影作品和类似摄制电影的方法创作的作品”修改成“视听作品”,包括电影作品、电视剧作品和其他视听作品。

关于网络游戏直播,其作为网络游戏产业的衍生产业,是指以视频内容为载体,以网络游戏竞技比赛或网络游戏为素材,主播实时展示或解说自己或他人的游戏过程或游戏节目的服务。其涉及的主体主要包括游戏开发商、游戏玩家和直播平台,涉及的客体主要包括游戏软件、游戏整体画面和游戏直播画面。

其中,对游戏软件作为计算机软件来加以保护,在实践中较无太多争议。而在网络游戏直播中,游戏直播画面和游戏整体画面存有本质上的区别,游戏整体画面是玩家通过游戏开发商在游戏开发初期或后续实时操作过程中采用代码化指令序列调用游戏引擎从而呈现特定的文字、图像、声音及场景等组合元素所形成的静止或连续画面。已有司法裁判将游戏整体画面归为类电影作品(其他视听作品)加以保护,并认定权利归属于游戏开发商。而游戏直播画面不仅仅只有游戏整体画面本身,通常带有主播或赛事主办方对游戏的评论解说、背景音乐、肢体语言、观看用户的评价弹幕等其他内容,通过直播方运用直播镜头切换等技术性手段进行画面的实时呈现的一种表现形式。在此过程中,主播或赛事主办方存在创设出著作权法意义上的新作品并因此享有相应著作权利的可能。

判断某场游戏直播所产生的游戏直播画面是否构成作品,从《中华人民共和国著作权法》(下称“《著作权法》”)对作品的定义出发,具有独创性并能以一定形式表现的智力成果是基础。独创性的体现根据实质性的判断,笔者认为结合游戏本身的设定来确认可能更为准确。第一类是基础版游戏,例如“开心魔法消消乐”,该类游戏的玩家完全在游戏设定逻辑、画面、形式范围内进行游戏操作。直播此类型的游戏,则不具有独创性的属性,自然也无法被认定为作品。第二类是升级版游戏,例如“王者荣耀”,该类游戏的玩家在游戏开发者设定的角色、场景、技能属性等游戏范围内,采用独到的跑位技战术、精巧的利用游戏装备、角色意识、技能操作的资源的利用,但是这种表达行为通过直播形式所呈现的“独创思想性”依旧不足,仅仅只是对游戏技巧的展现,甚至并不存在“思想或者感情”。第三类是开发版游戏,例如“我的世界”,在“我的世界”这款游戏的使用许可及服务协议——《网易游戏使用许可及服务协议》[ 《网易游戏使用许可及服务协议》2017年8月1日发布版] 中,关于“用户的知识产权及许可”的约定为“用户根据包括但不限于《我的世界》游戏、网易提供的游戏素材等网易授权的任何内容制作的素材/内容(以下称:‘用户改编素材’)其知识产权及所有权均归属网易公司与用户共有。但是如果‘用户利用第三方软件独立制作的游戏素材’,用户享有一切知识产权。”此类游戏因为对版权有单独的约定,由于玩家也获得部分的著作权,所以玩家在直播的过程中并不必然对游戏开发商发生侵权。

基于以上分析,对如何认定直播游戏过程中形成的作品进行保护的问题,笔者检索学习了广东省高级人民法院发布的《关于网络游戏知识产权民事纠纷案件的审判指引(试行)》,认为该指引中第十九条关于游戏直播画面构成作品的审查的相关规定,给予了较为明确的答案。该条规定在肯定了直播电子竞技赛事活动所形成的游戏直播画面在符合以类似摄制电影的方法创作的作品构成要件的情况下应予以保护的基础上,区分了游戏主播在直播游戏的过程中是否创设了新的作品为判断标准来进行作品的保护,认为“游戏主播个人进行的,以自己或他人运行游戏所形成的游戏连续动态画面为基础,伴随主播口头解说及其他文字、声音、图像、动画等元素的直播画面,符合以类似摄制电影的方法创作的作品构成要件的,应予保护。若直播画面伴随的主播口头解说及其他元素仅系对相关游戏过程的简单描述、评论,不宜认定该直播画面独立于游戏连续动态画面构成新的作品。”

据此,笔者认为,仅从著作权归属来看,在网络游戏直播行为中,未经网络游戏权利人授权而对游戏整体画面进行直播,或者直播过程中形成的游戏直播画面不构成著作权法意义上的新的作品,均有可能构成著作权侵权。在此基础上,进一步判断网络游戏直播行为是否构成我国《著作权法》规定的合理使用范围,亦是认定构成侵权与否的重要环节。

二

// 网络游戏直播的合理使用问题

关于网络游戏直播的合理使用,我国《著作权法》[ 本文中《著作权法》均指2021年6月1日即将生效的版本]的规定主要集中在第二十四条第一款和第二款。即“为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品;为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品”。如果采用排除法分析,第一款的规定在游戏直播过程中,任何观看者都可以随时进入直播间进行观看,面向的对象突破了“个人”限制,已然形成了不特定的公众属性。其次,“个人使用”行为目的属于非营利性质的自我学习、研究或欣赏,但游戏直播往往是以获取利润为直播的目的,或者通过打赏和投放广告获取高额回报,而并非是为了进行游戏技巧分享的交流。因此,游戏直播行为难以构成“个人使用”的情形。第二款的针对“介绍评论”类型,从表象上看游戏直播包含了对游戏内容、操作技巧、赛程、场次、参赛人员的介绍、解说和评论,似乎符合条文要件但其仍然不构成合理使用。只有对原作品的引用程度适当,引用部分不能构成引用作品的实质部分。游戏直播中对网络游戏连续动态画面的引用显然超过适当引用的范围。不论是游戏主播直播还是游戏平台直播,从始至终均大量使用网络游戏连续动态画面,虽然在直播中采用了画面的剪切和讲解等技术叠加,但游戏直播的核心内容仍然在于游戏本身的画面情节、人物形象、技能和音效等,引用作品与原作品无法显著区分。由此,游戏直播行为同样不适用我国著作权法第二十四条第一项和第二项规定的情形。正因为如此,大量的游戏直播行为会在司法裁判中被人民法院判断为侵犯游戏开发者的著作权。

为保证问题分析的全面性,在判断《著作权法》13种合理使用情形之外当前不少学者以及司法判决均依据四要素标准对合理使用问题进行分析,包括前文提到的广东省高级人民法院《关于网络游戏知识产权民事纠纷案件的审判指引(试行)》第二十五条的“合理使用抗辩”条款也采用了四要素判断。

第一种要素为使用作品的目的和性质。游戏直播的目的不仅仅有向观众展现游戏内容和通关方法、抒发游戏体验和评论玩家技法、拥有一定的娱乐和社交属性,但不论是游戏主播还是游戏平台进行网络直播的根本目的,无一例外的是吸引流量变现,本质上具有商业营利性质。虽然合理使用的认定并未将商业性使用排除在外,但不可避免提高了合理使用认定的难度,抗辩理由势必将需要变得更为充分。

第二种要素为被使用作品的性质。作者创作时投入的成本与被引用作品的独创性程度为正向比例,作品的保护力度也随之充分。相较于写实或汇编类作品,虚构性作品能够受到更强的保护。网络游戏运行所产生的连续动态画面中的人物形象、场景设计、情节安排等综合效果与虚构创作的动画电影不相上下,认定游戏连续动态画面具有较高独创性并无异议。因此,游戏直播认定为合理使用的难度进一步加大。

第三种要素为被使用部分的数量和质量。合理使用要求被使用部分在数量和质量上都具有适当性,不能超越适当性成为了替代性。但游戏直播难以符合适当性的要求,因为无论是哪一种类型的直播都将网络游戏运行中的连续动态画面尽可能的完整呈现出来,且往往是将最核心、最具视觉冲击力的的画面部分凸显出来吸引流量和评论。因此游戏直播对游戏画面的利用远远超过了数量和质量的必要限度。

第四种要素为对作品潜在市场或价值的影响。关于这一点,笔者注意到,曾有学者称:“在游戏直播行业尚未产生时,游戏行业已经迅猛发展。显然,游戏著作权人是否能对直播市场进行许可收费,并不影响其创作游戏的动力。”,认为游戏直播市场不应当属于游戏开发者潜在市场。对此,广东省高级人民法院在“梦幻西游案”中指出:“潜在市场的收益无需局限在现实或必然获得的收益,还包括当前或近期可能出现的新的作品利用方式产生的应当归属于著作权人的收益。若作品使用行为对著作权人潜在市场收益带来实质性损害,则未经著作权人许可使用其作品不具有合理性。”从游戏开发公司的变化角度来看,直播行为俨然已经成为网络游戏的新型利用方式和运营模式,能为其带来丰厚的经济回报。游戏开发者或运营者已经开始关注这一市场,例如腾讯公司、网易游戏等主流游戏开发平台方在用户授权使用方式中均明确直播行为需要经过公司授权方可进行。也有另一种观点则认为直播行为也并不会影响电子游戏的产业链发展。因为电子游戏的产业链的发展多种多样,包括通过技术研发团队的运作,将实体商品或运营模式打入市场,如打造游戏周边衍生品等;也可以与文化产业相结合,举办各种游戏展览。无论何种形式的潜在市场,其发展空间都不会被电子游戏直播产业所吞没。所以,直播对网络游戏的作品潜在市场或价值的影响并不是此消彼长的逻辑,甚至因此将会是形成良性循环的有利影响。

三

// 网络游戏直播合理使用问题

引发的权利限制思考

笔者认为,网络游戏直播是在互联网背景下新生的一种人机互动游戏参与行为,在直播方、平台方、游戏开发者或运营者之间的法律权属关于仍处于确立的初期阶段,虽然已有判例的裁判实质性的产生了风向性的指引,但是新生事物的产生仍然需要时间的沉淀,在新著作权法背景下,亦需要通过更多的实践来实现判断网络游戏直播是否构成合理使用的边界。

比如交互类的游戏,主要呈现的是一个空间或者背景,玩家可以在里面自由发挥空间,创造属于自己的虚拟世界,此时玩家明显作出了独创性的贡献。在此类游戏的直播过程中,主播展示的和观众欣赏的并不是游戏画面或游戏本身,而是玩游戏过程中的技巧、主播的个人风格等,游戏画面相当于直播的背景或道具。那么对游戏著作权合理使用的空间边界就不应该被压缩得过低。否则,新类型游戏的创作成本将会增加,我们还是要给新型游戏创作模式的发展创造更多更的自由表达空间。

除此以外,直播授权在电竞比赛中已有序存在,比如虎牙、快手、B站等直播平台每年都会花费重金购买KPL、LPL等赛事的版权,而普通游戏的直播活动除了腾讯等巨头公司在用户协议中明确直播必须获得授权外,往往并没有其他授权渠道。同时,游戏开发商如果通过版权授权来截获巨大的流量入口,但凡只要没有授权的一律不得直播,包括玩家只有通过头部直播平台或者游戏开发商设置的直播入口才能获得观看、评论游戏直播的体验,是否也可能意味着垄断问题的浮现?

据此,基于真正让游戏商家感到担心、警惕的直播行为其实是那些只追逐打赏利益而摆脱直播平台束缚,并且存在将游戏口碑造成负面影响的情形。笔者建议游戏直播版权的授权应该在利益分配合理化的角度上,尽可能的多元化授权,通过直播的方式将游戏本身最大化的传播,达到游戏开发的初衷,让更多的人在参与游戏、观赏游戏和评论游戏的过程中获得快乐。

参考文献

[1]中国音数协游戏工委(GPC)和中国游戏产业研究院.《2020年1-6月中国游戏产业报告》,2020年

[2] 李扬.《网络游戏直播中的著作权问题》[J],《知识产权》,2017年1期

[3] 刘银良.《网络游戏直播的法律关系解析》[J],《知识产权》,2020年3期

[4] 魏佳敏.《网络游戏的作品属性及其权利归附》[J],《知与行》,2019年2期

作者简介

俞瑾

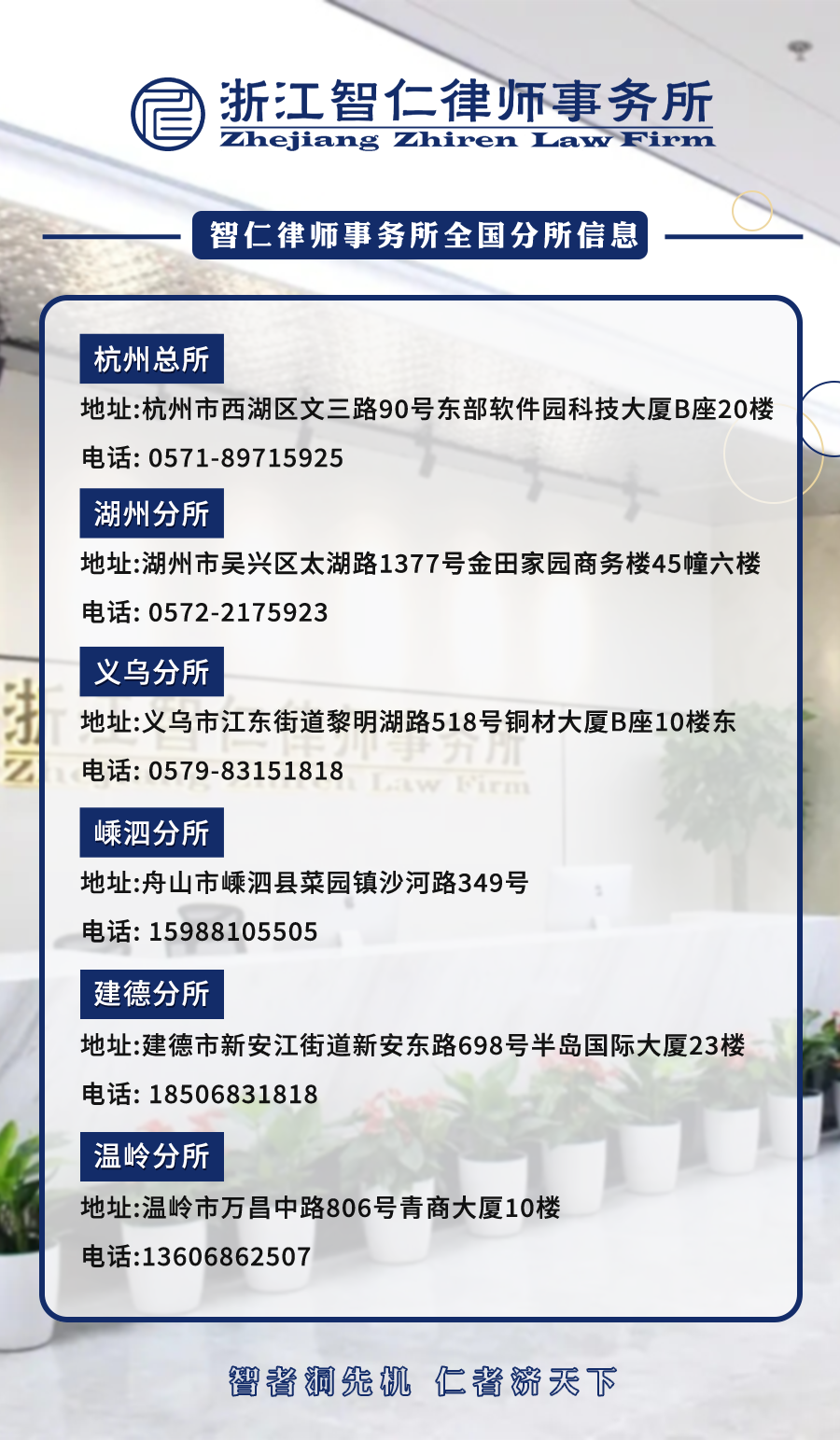

浙江智仁律师事务所

知识产权部首席律师

专业方向:

企业法律风险管理、合同纠纷、劳动用工及知识产权法律业务

企业法律风险防范专家律师,专业于企业法律风险管理、合同纠纷、劳动用工、知识产权及文娱产业法律服务等方面业务。任杭州市律师协会公司专业委员会委员、杭州市律师协会文体产业服务专委会委员。

作者简介

施玮玮

浙江智仁律师事务所

专职律师

教育背景:

浙江工业大学

专业方向:

诉讼专业:电子商务、直播电商合规、合同、公司及劳动人事法律事务。

非诉讼专业:公司企业的法律风险防范等业务。

今日“微矩阵”号推荐: