智仁原创 | 论关联企业实质合并破产原则的适用

阅读提示

全文共3725字,预计阅读5分钟。

编者按

本文荣获2021

浙江中小企业法治论坛征文优秀奖

关联企业在破产程序中的合并处理包括程序合并与实质合并,区别于“程序合并”,亦或称“协调审理”,即案件审理程序的协调与合并,不影响各关联企业的人格独立性,“实质合并”是将多个企业视作整体,各企业的资产与债务统一进行管理、清偿。对关联企业适用实质合并破产原则是对企业独立人格的极端否认,已成为当前破产实践中亟待解决的一大难题。

关键词:关联企业 实质合并

一、概念与沿革

在联合国贸易法委员会制定的《破产法立法指南》中第三部分,即“破产企业集团对待办法”,指出“实质性合并”是打破企业集团内各成员资产负债之间的“围墙”,以债务人财产的组成部分来看待其各成员的资产、负债。

“关联企业实质合并破产”(substantive consolidation)来源于美国判例,其从类似于破产撤销权的遏制债务人财产转移行为,逐渐演变为限制债务人利用关联企业进行利益输送,造成债权人权益受损。但从Sampsell v.Imperial Paper&Color Corp.案、In re Pearlman案、Official Committee of Unsecured Creditors v. Archdlocese of Saint Paul and Minneapolls案等案件中,可以发现各法院法官也未就“关联企业实质合并破产”问题达成一致意见。存在的核心争议包括,尚未进入破产程序的关联企业能否直接适用关联企业实质合并,并且在已有“公司法人人格否认”与“破产撤销权”的制度规定下,是否还有必要采取如此极端的对企业独立人格直接否定的方式。

最高人民法院曾将“关联企业实质合并破产[ 《关于适用实体合并规则审理关联企业破产清算案件的若干规定(征求意见稿)》]”限定为各关联企业成员之间的财产和债务合并计算,对各企业享有债权的债权人在破产程序中统一受偿,各关联企业间的债权债务关系消灭。伴随我国企业破产司法实践的发展,实质合并破产适用的越来越普遍,但立法上的对该程序规定的空白仍未填补。

最高人民法院于2018年3月4日印发了《全国法院破产审判工作会议纪要》(以下简称“纪要”)。该纪要第六部分对关联企业破产制度进行了探索与完善,规定了关联企业破产案件的审理原则、实质合并规则的适用条件、实质合并申请的审查与监督、关联企业破产案件的管辖原则与关联企业破产审理的法律后果等。

该纪要虽尚未完成对实质合并破产的完整程序设计,亦不属于司法解释不具有当然的执行效力,但对我国实质合并破产标准的确立有着重大意义。

二、纪要对实质合并破产的规定

无可否认,法人人格独立与股东有限责任是现代公司法人制度的两大基石。纪要亦明确须尊重企业法人人格的独立,以单独判断企业是否具备破产原因与破产程序应为基本原则,以对多个存在关联关系的企业适用实质合并破产为例外。

(一)程序与救济

会议纪要第33条、第35条等对关联企业实质合并破产的相关程序进行了原则性规定。

就管辖而言,应由关联企业中的核心控制企业住所地法院进行实质合并破产的审理,如上述企业不明确的,由主要财产所在地法院进行管辖,其中“主要财产”应以集团企业为考量标准,而非关联企业中某一个体的主要财产所在地。如关联企业中各成员已具备破产条件,但未被裁定进入实质合并破产程序的,相关主体可申请法院对多个破产程序进行协调审理,并可根据协调需要,由共同的上级法院确定一家法院集中管辖。采用协调审理方式的关联企业合并破产案件包括青岛造船厂有限公司与青岛扬帆船舶制造有限公司破产重整案等。

就审查程序而言,受理破产法院应当组织对关联企业实质合并审查的听证,而通知对象则宽泛的限定为“相关利害关系人”。同时,第34条规定了如相关利害关系人对实质合并审理裁定不服的,可自裁定书送达之日起十五日内申请上一级人民法院复议。通过中国裁判文书网检索,涉及对关联企业实质合并破产裁定复议的审查案件约170件,并呈逐年递增趋势。

纪要未对实质合并程序的启动模式进行限定,司法实践中既存在各关联企业先分别破产,后合并审理的模式,也存在关联企业中一成员先破产,后合并审理的模式。前者的典型代表为上海特毅企业有限公司及关联公司破产案,后者的典型代表为西林钢铁集团有限公司等四十家公司合并重整案。

(二)实质合并破产的适用要件

综合纪要各条文规定,关联企业实质合并破产的适用要件可以划分为前提要件、决定要件、辅助判断要件与结果要件。具体而言,以关联企业整体符合资不抵债标准为前提,以法人人格高度混同、财产区分成本过高为决定要件,以有利于债权人公平受偿、符合重整需要为辅助判断要件,以严重损害债权人利益为结果要件。

在裁判文书中对上述问题的论证经常从两个层面进行:一是相关企业是否属于关联企业,二是是否应当适用实质合并破产程序。前者与法人人格否认近似,但目的并非纠正个别行为上的不公平,后者则更体现破产工作的效率要求、社会价值考虑。

在论述相关企业是否属于关联企业,是否属于法人人格高度混同情形时,其评述角度无外乎“人财物混同”、“名义混同”、“责任混同”与“意志不独立”。具体表现包括,部分关联企业未独立建账;融资后资金由个别企业集中调配,未遵循正常财务管理制度;“一套人马,两块牌子”;业务开展过程中使用其他企业或集团名义,使合同相对人对此产生信赖等。

而在论述是否应当适用实质合并破产程序时,影响因素包括资产分离困难标准、债权人收益标准、重整需要标准、有无严重损害债权人利益等。

三、不同类型关联企业的

实质合并破产的异同

关联企业实质合并破产问题的产生其实质是当前经济形势下,集团企业经营的关联性与各企业间法律责任的独立性之间的矛盾。而不同类型的集团企业之间的关系模式不同,所适用的处理方式也有所不同,会议纪要第六部分开篇亦就此进行明确。

税法实施细则第五十二条与税收征管法实施细则五十一条认为,“在资金、经营、购销等方面,存在直接或者间接的拥有或者控制关系”、“直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制”、“其他在利益上具有相关联的关系”的企业为关联企业,后通过《关联企业间业务往来税务管理规程》对关联企业的组织架构、外在表现[ 第四条 税法实施细则第五十二条所称“在资金、经营、购销等方面,存在直接或者间接的拥有或者控制关系”、“直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制”、“其他在利益上具有相关联的关系”和税收征管法实施细则五十一条所称“在资金、经营、购销等方面,存在直接或者间接的拥有或者控制关系”、“直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制”、“在利益上具有相关联的其他关系”,主要是指企业与另一公司、企业和其它经济组织(以下统称另一企业)有下列之一关系的,即构成关联企业:

(一)相互间直接或间接持有其中一方的股份总和达到25%或以上的;

(二)直接或间接同为第三者所拥有或控制股份达到25%或以上的;

(三)企业与另一企业之间借贷资金占企业自有资金50%或以上,或企业借贷资金总额的10%或以上是由另一企业担保的;

(四)企业的董事或经理等高级管理人员一半以上或有一名以上(含一名)常务董事是由另一企业所委派的;

(五)企业的生产经营活动必须由另一企业提供的特许权利(包括工业产权、专业技术等)才能正常进行的;

(六)企业生产经营购进的原材料、零部件等(包括价格及交易条件等)是由另一企业所供应并控制的;

(七)企业生产的产品或商品的销售(包括价格及交易条件等)是由另一企业所控制的;

(八)对企业生产经营、交易具有实际控制、或在利益上具有相关联的其它关系,包括家族、亲属关系等。]等进行了详细规定。

近些年,采取关联企业实质合并破产的典型案例包括庄吉集团有限公司等四家公司破产重整案、江苏省纺织工业(集团)进出口有限公司等六家公司破产重整案等。结合实践,管理人较易遇到的几种关联企业情形包括:(1)母子公司、交叉持股;(2)同种类型企业,设立目的为融资、开具发票;(3)关联企业为上下游企业,存在关联交易;(4)主要生产资源依赖集团内另一企业;(5)企业间互担互保等。不同的关联企业情形决定了这些企业在法律关系上的不同,如果其中全部或部分企业符合破产条件、进入破产程序,这些差异亦将直接影响了对是否采取实质合并破产的评析与选择。

如关联企业的设立目的主要为规避税收政策、开具发票,那么各关联企业的债权人群体将存在较大的重合性、债权构成相似度较高,甚至多家关联企业为“空壳公司”无真实的债权债务关系。关联企业在日常经营过程中极易存在以集团名义或实际经营企业名义对外承接业务,合同关系或开票等分流至各“空壳公司”。如实际经营的企业被裁定进入破产程序,供应商、采购方均会向该企业申报债权,但又无法提供对应的证据材料。此时,在实质合并破产审查中亦须关注债权人对交易相对人的信赖基础。

关联企业中成员的主要生产资源依赖集团内另一成员的典型情况为房地产开发企业与酒店运营企业。将商业地产等资产以租赁的方式,由运营公司进行经营使用,运营公司仅支付一定数额的租赁费用或转让费,从而达到隔离债务的防火墙作用。其中较易发生利益输送的几种情形包括,约定的租金严重不合理,与资产的实际收益不相匹配,租金确定不符合市场规律;不完全支付租金;租金并未按合同约定支付。此时,如将各关联企业独立看待,房地产开发企业的资产可能面临荒置危险,运营公司有无实际资产,公司间的利益转移与分配息息相关,任何一方的破产程序的开展及进度都会影响到另一方程序。故,在实质合并破产审查中亦须关注各关联企业之间的利益关系与债权人的整体清偿利益。

有观点认为,在已经存在法人人格否认制度与破产撤销权制度的情况下,为何还需要探讨设立完善关联企业的实质合并破产制度?首先,需要明确的是法人人格否认制度其实质是对个别行为的纠正,是依赖于某一交易发生的具体情形而进行的评判,不能当然对其他法律行为产生影响。其次,破产撤销权的核心目的仅在于纠正债务人在破产申请受理前的法定期间内,与他人进行的欺诈债权人利益的行为或者损害对全体债权人公平清偿的行为,无法全面适应关联企业其经营管理特殊性带来的对债务人财产的影响,例如资产所有权人与运营人间对收益归属的确认与财产调配的约定。“关联企业实质合并破产”恰恰填补了上述两种制度在破产程序中作用的“短板”,并且通过关联企业间债权债务的消灭、保证责任的免除,有效保证了全体债权人的合法权益。以山东常林机械集团股份有限公司等十九家公司合并重整、清算案为例,截至2017年7月,山东常林机械集团股份有限公司及其关联公司共有1500余家债权人,债权金额近200亿元,涉及职工5000余名。后,山东常林机械集团股份有限公司及关联公司等19家企业向临沭法院提出破产申请。2018年1月4日,临沭法院裁定对常林集团十九家公司进行实质合并处理。合并重整后债务总额由200亿元降至70亿元,涤除关联方应收应付23亿元,关联方担保97.9亿元。

“关联企业实质合并”打破法人人格独立的藩篱,其法律效力直接影响了各方当事人。故,后续对“关联企业实质合并”程序设计的完善任务甚巨,既需司法实践进一步积累经验,也需要后续立法工作的全盘统筹。

作者简介

王施珏

浙江智仁律师事务所

专职律师

教育背景:

郑州大学法学学士

专业方向:

民商事纠纷、重整重组

执业格言:

重以修能,正道直行

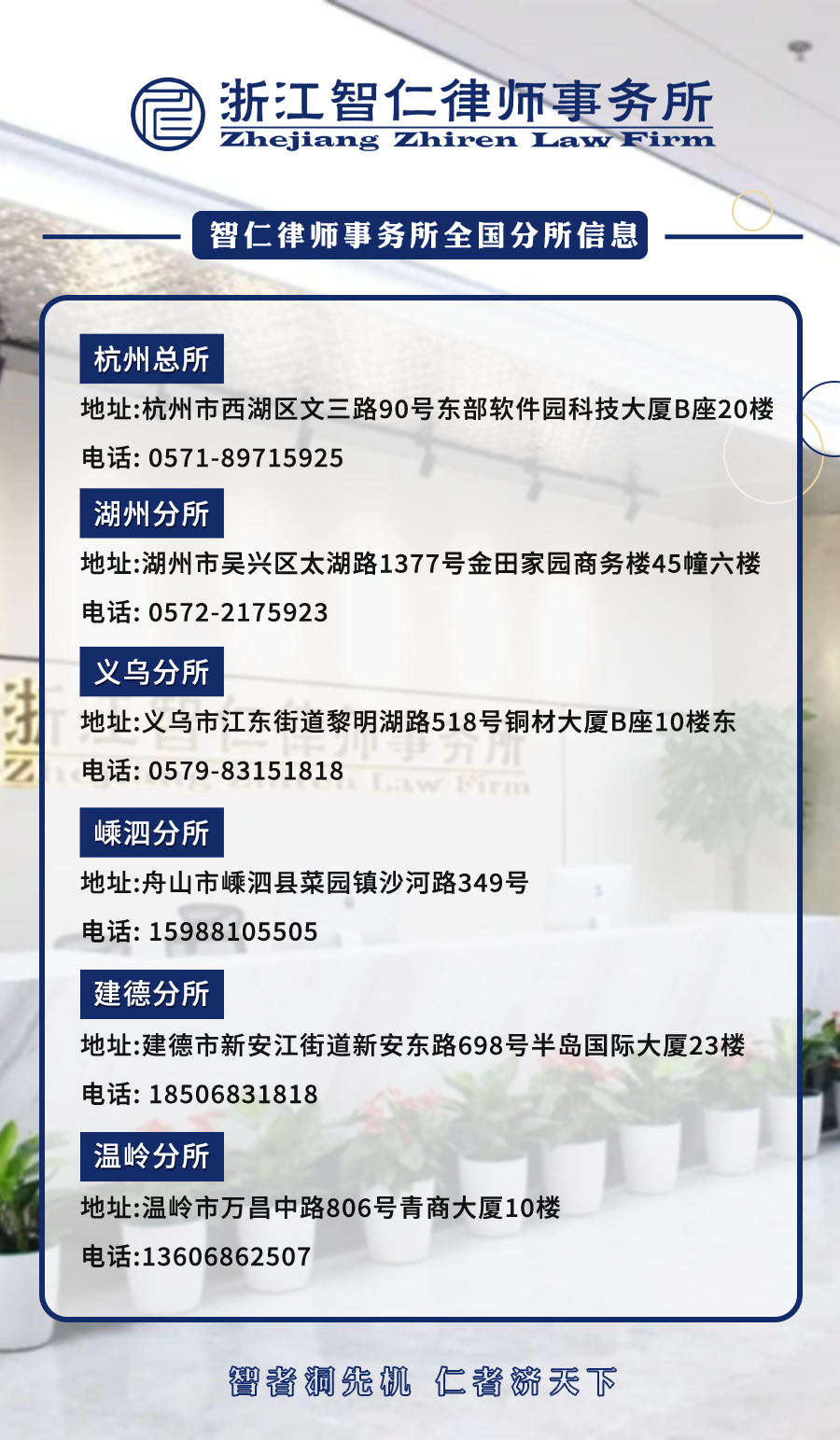

今日“微矩阵”号推荐: