智仁原创 | 未足额缴纳工伤保险导致的工伤待遇差额问题研究

阅读提示

全文共5349字,预计阅读10分钟。

编者按

本文荣获2021

浙江中小企业法治论坛征文优秀奖

【内容摘要】工伤保险作为企业分散用工风险以及职工发生工伤后生活救济的保障措施,已是一项十分成熟的制度。但是由于部分用人单位为了降低成本,在申报工伤保险时并未按照法律规定的基数进行申报,以至于在发生工伤后,职工的工伤保险待遇降低。在实践中,如何认定因未足额缴纳工伤保险费而导致的待遇降低有不同的观点。在厘清法律制定的意图后,将法律所规定的由用人单位承担未足额缴纳工伤保险而导致的职工工伤待遇降低的责任进行明确,是符合立法及维护职工权益的目的的。

【关键词】未足额缴纳工伤保险

一次性伤残补助金 工伤待遇降低

工伤保险制度的设立目的是为了保障职工因工作遭受事故伤害或者患职业病后能够获得医疗救治和经济补偿,同时促进工伤预防和职业康复,进而分散用人单位的工伤风险。其中对于经济补偿部分体现在发生工伤后由工伤保险基金支付的一次性伤残补助金及劳动合同解除(终止)时由工伤保险基金支付的一次性工伤医疗补助金和由用人单位支付的一次性伤残就业补助金。对于“三个一次性”的计算基数,一次性伤残补助金由《工伤保险条例》统一规定为本人工资,而将解除(终止)劳动合同时的一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金的具体计算标准授权由省、自治区、直辖市人民政府规定。各省级政府对于解除(终止)劳动合同时“两个一次性”的基数规定各有不同,有规定以本省市上年度职工月平均工资为准的,如浙江、北京、上海等;也有规定为本人工资的,如广东、广西等;也有如江苏直接规定了固定数额的。但是不论采用何种基数,解除时的“两个一次性”在支付时其数额基本上都是固定的、明确的,不会与工伤保险的缴费基数产生联系,而一次性伤残补助金是在工伤发生后就由工伤保险基金支付,其数额与用人单位所缴纳的工伤保险费基数息息相关。如果用人单位在缴纳工伤保险时未能按照法律所规定的本人实际工资来计算工资总额,那么在发生工伤支付一次性伤残补助金时就会产生工伤职工待遇降低的问题,对于降低导致的差额如何进行认定和弥补是关系工伤职工切身利益的重要问题。

一、司法实践中对于

工伤待遇降低问题的认定

工伤保险待遇中的一次性伤残补助金因近年来法制的健全和职工维权意识的增长,成为司法实践中不得不面对的一个棘手的问题。但是对于该如何处理此类问题,因牵扯工伤保险缴费基数以及未足额缴纳的待遇损失问题到底是属于行政管理的范畴还是司法管辖的范围存在争议。在以前对于此类案件一直认为未足额缴纳的问题属于征收与缴纳之间的纠纷,属于行政管理的范畴,带有社会管理的属性,不是单一的劳动者与用人单位之间的社保争议,应由工伤行政管理部门解决处理,不应纳入人民法院的受案范围。但是,近年来这种认识已经开始出现松动,在部分地区的法院判例中出现了支持用人单位赔偿的案例,所以对于此类案件的处理无统一的标准,在不同的省份有不同的裁判结果,在同一省份也出现了裁判结果不一致的判例。

(一)认为不属于人民法院民事诉讼审查范围

持此类观点的判例认为,社会保险缴费基数属于行政管理的范畴,当事人所主张的缴费基数不足导致的待遇差额因为缴费基数的核定属于工伤保险行政部门的职责范围,故不属于民事诉讼审查范围。如唐爱球诉浙江恒逸物流有限公司的(2020)浙01民终5639号[ 参见:裁判文书网,(2020)浙01民终5639号民事判决书。]民事判决中认为:“工伤保险的缴费费率和缴费基数应由相关的社保经办机构核准,故劳动者的工伤保险是否足额缴纳,不属于人民法院民事诉讼审查的范围。”,在冯傲诉大连淡宁实业发展有限公司北京研发中心的(2019)京03民终6229号[ 参见:裁判文书网,(2019)京03民终6229号民事判决书。]民事判决中认为:“用人单位必须为劳动者依法办理社会保险,社保机构对用人单位欠缴费用负有征缴的义务。用人单位未按照规定为劳动者缴纳社会保险,系征收与缴纳之间的纠纷,属于行政管理范畴。”。上述两件案例中,虽然在认定的表述上略有不同,但是表达的意思都是将未足额缴纳工伤保险的管理归因为属于工伤保险行政管理的范畴,进而认为不属于民事诉讼的司法管辖范围不予处理。

(二)认为差额部分应由用人单位进行赔偿

由于用人单位未足额缴纳工伤保险费,导致职工发生工伤时依据职工本人缴费工资为基数领取的一次性伤残补助金降低,而工伤保险部门又不能补缴的,应该由造成该结果的用人单位承担相应的赔偿义务得到了部分法院的支持。如中腾信金融信息服务(上海)有限公司诉张登峰的(2019)沪02民终8420号[ 参见:裁判文书网,(2019)沪02民终8420号民事判决书。]民事判决认为:“用人单位依法缴纳工伤保险费的,在劳动者发生工伤事故后,社保部门与用人单位应按《工伤保险条例》规定分别承担相应的工伤保险待遇支付义务。中腾信公司此种降低自己用工成本的行为会使工伤职工的权益受到损害。对由此产生的差额,中腾信公司作为用人单位应当予以补足。”,在赵学友诉丽水市华特带钢有限公司(2020)浙1102民初2685号[ 参见:裁判文书网,(2020)浙1102民初2685号民事判决书。]民事判决认为:“原告诉请被告丽水华特带钢有限公司作为用工单位就未足额缴纳工伤保险的损失予以赔付,其合理部分本院予以支持。依据《浙江省工伤保险条例》第三十三条规定,由用人单位即被告按照国家和省规定的工伤保险待遇项目和标准支付差额部分费用。”。上述两件案例均从过错责任方面认定用人单位因为未足额为职工缴纳工伤保险费用而导致了职工的工伤待遇降低,其差额应该由用人单位来补足。

二、现行法律法规对于

工伤保险待遇的规定

《工伤保险条例》作为对工伤问题进行详细规定的基础性法律文件,对工伤案件涉及到的各种问题均有规定,如对于不同等级的一次性伤残补助金的基数均规定为本人工资,对于本人工资的定义指工伤职工因工作遭受事故伤害或者患职业病前12个月平均月缴费工资等。但是由于《工伤保险条例》作为全国性的行政法规,其对于具体问题未明确规定,如对于未按规定参加工伤保险的情形仅规定应当参加工伤保险而未参加工伤保险的用人单位职工发生工伤的,由该用人单位按照本条例规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。对于补缴后的费用支付规定为用人单位参加工伤保险并补缴应当缴纳的工伤保险费、滞纳金后,由工伤保险基金和用人单位依照条例的规定支付新发生的费用。对于此规定只是说明了用人单位未参加工伤保险的,应该按照规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用,而并未明确未足额缴纳的问题,笔者认为此处的未参加应该做扩大解释,其涵盖了未足额缴纳的情形,由此导致的工伤保险待遇不足应由用人单位支付。

在《工伤保险条例》并未对未足额缴纳导致的待遇差额问题作出明确规定的情况下,各省级政府对于因用人单位未足额缴纳工伤保险费而导致职工一次性伤残补助金的差额问题做了不同的规定。如《浙江省工伤保险条例》规定的用人单位未足额缴纳工伤保险费,由用人单位按照国家和省规定的工伤保险待遇项目和标准支付差额部分费用。在北京、广东、四川、吉林等省市的实施办法中,均规定了“用人单位未足额缴纳工伤保险费,造成工伤职工享受的工伤保险待遇降低的,降低部分由该用人单位支付”的内容。

所以,对于未足额缴纳工伤保险而导致的差额问题需要结合国家层面的行政法规以及各地自行制定的实施办法来处理。如此立法体例符合中国国情,因为一方面,从立法习惯上,法律、法规和规章之间的协调是中国法的鲜明特征;另一方面,从立法技术环节,我国只有动员中央和地方的双重立法资源,将法理与实践紧密结合起来,制度的实践性土壤才能生成。[ 郑尚元,《劳动法和社会法专论》,法律出版社2015年版,第259页。]在地方性法规、规章中均明确了由用人单位支付降低的待遇后,司法审判中也应该进行援引适用,以使工伤保险法律法规的保护功能得到应有的效果。

三、未足额缴纳工伤保险

导致的差额问题性质认定

如上述所列案例所示,对于未足额缴纳工伤保险导致的差额问题到底是属于工伤保险行政管理的范畴还是属于民事诉讼司法管辖的范围有着不同的认识,进而导致了裁判结果的截然相反。“无救济则无权利”,如果缺乏合理的纠纷解决机制,公民的社会保障权利就只能是存在于纸面上的“应然权利”。[ 娄宇:《社会保障法请求权体系之架构》,中国政法大学出版社2017年版,第57页。]对此,我们可以从立法的本意进行分析,从工伤保险制度设计的初衷来寻求合理的结论。

(一)未足额缴纳工伤保险费的救济应为赔偿问题

未足额缴纳工伤保险之后如果补缴,是否能够补齐差额待遇是一个关键问题。根据《工伤保险条例》第六十二条第三款的规定,用人单位在补缴了工伤保险费、滞纳金后,工伤保险基金只支付新发生的费用。所以,即使补缴了未足额缴纳的工伤保险也仅仅能支付补缴后新发生的费用,而一次性伤残补助金是属于补缴前发生的费用,并不能由工伤保险基金支付。况且在实践中,对于未足额缴纳的工伤保险是否可以补缴各地规定不一,有的地方压根就不能补缴工伤保险。而正是由于《工伤保险条例》未对未足额缴纳导致的差额问题作出明确规定,所以各省市在实施时大都进行了明确。如浙江、北京、广东、四川、吉林均说明了对于未足额缴纳导致的工伤待遇差额由用人单位补足。对于该补足的性质,笔者认为是一种基于过错所承担的赔偿责任。

(二)赔偿具有明确的法律依据支撑

关于未足额缴纳工伤保险费且无法补缴或补缴后仍无法享受相应待遇,用人单位需要进行赔偿具有充足的法律依据。《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》第一条中对于用人单位未为劳动者办理社会保险手续,且社会保险经办机构不能补办导致其无法享受社会保险待遇为由,要求用人单位赔偿损失发生的纠纷属于劳动争议的范围,虽然本条规定的是未办理社会保险手续可以要求赔偿,但是如果是仅仅办理了社会保险手续,却未按照法定的标准缴费,导致的待遇损失无法弥补,理应参照该条的赔偿进行处理。另外《工伤保险条例》也规定, 职工与用人单位发生工伤待遇方面的争议,按照处理劳动争议的有关规定处理。所以,根据司法解释和行政法规的规定,因工伤保险待遇产生的争议应该属于劳动争议的受理范围,而劳动争议属于劳动类民事案件的前置程序,在履行了前置程序后由法院继续处理,也符合民事诉讼案件的受理范围。所以,将未足额缴纳工伤保险而导致的待遇差额问题纳入民事诉讼审查的管辖范围符合法律规定,也使职工因此造成的损失有了明确的救济途径。

四、用人单位的工资总额

与本人工资之间的关系

在司法实践中,很多判例将不属于民事案件管辖范围的理由归结为社保基数的核定属于工伤保险部门的职责,在无法明确社保缴费基数的情况下,法院无法就是否存在差额以及差额的多少作出裁决。如杨太平诉浙江花园新型建材有限公司的(2020)浙07民终4257号[ 参见:裁判文书网,(2020)浙07民终4257号民事判决书。]的民事判决认为:“杨太平上诉主张花园公司未足额缴纳工伤保险,故应支付差额部分费用。补足工伤保险待遇差额的主张以缴费基数的核定为前提,而缴费基数的核定系社保经办部门行政职能,人民法院无权核定,故杨太平的该项上诉主张,不属于民事诉讼范围。”

而根据《工伤保险条例》的规定,工伤保险费只有用人单位需要缴纳,职工无需缴纳,而用人单位缴纳的工伤保险费数额为本单位职工工资总额乘以相应的费率得出。所以,表面上来看用人单位缴纳工伤保险的依据是整个单位的职工工资总额,无法具体明确单个职工的工资,导致部分法院认为难以计算差额。但是,《工伤保险条例》第六十四条其实对工资总额及职工的本人工资都有明确规定, 工资总额是指用人单位直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额。而职工的本人工资则是指工伤职工因工作遭受事故伤害或者患职业病前12个月平均月缴费工资。所以,工资总额其实是所有职工工资的总和,而每一个职工的工资就是领取待遇时所称的缴费工资。对于缴费工资,《工伤保险条例》规定是按照《社会保险费征缴暂行条例》关于其他社保险种的征缴规定执行。也就是说,工伤保险费的缴费基数和其他社会保险相同,均是以各地统一规定的核算方式进行核算。以杭州市为例,在《杭州市社会保险费征缴办法》中规定,社会保险费的职工个人缴费基数,按照职工本人上一年度月平均工资确定。对于新单位和新进职工则以当年第一个月工资为本人上一年度月平均工资。而对于哪些可以列入职工工资范围以及用人单位工资总额的定义在《国家统计局关于工资总额组成的规定》中有详细的规定,在此就不再赘述。通过上述论证,我们可以看到,对于工资总额及职工个人工资基数均有法律法规的明确规定,而工伤保险行政部门的核定也是依据此标准进行,在一个有明确标准的前提下认为必须由行政部门核算,其不具有说服力。

五、结论

社会保险是以劳动者为保障对象,以劳动者的年老、疾病、伤残、失业、死亡等特殊事件为保障内容的一种生活保障政策。[ 郑功成:《社会保障学——理念、制度、实践与思辨》,商务印书馆2000年版,第18页。]而工伤保险的设立一方面是为了分散用人单位的用工风险,另一方面就是为了保障职工在工伤后的生活条件,而如果因为用人单位未按照法律规定足额缴纳工伤保险,导致职工工伤后的待遇降低,生活条件变差,用人单位应该承担应自身过错给职工所带来的损失。社会保险立法参差不齐,有些领域,如工伤保险立法已取得长足进展,法律法规条文基本完备,有待完善的是其相应的执行力。[ 郑尚元:《劳动法和社会法专论》,法律出版社2015年版,第182页。]在法律法规对于工伤保险的缴费基数计算有明确规定的情况下,法院完全有可能按照法律规定的计算方式来计算出因用人单位未足额缴纳工伤保险给工伤职工造成的待遇损失数额,且根据立法本意,对于未足额缴纳工伤保险导致的损失也是赔偿的范畴,所以将其纳入民事诉讼审理范围,对于解决法律适用及职工实际损失均由积极意义。

【参考文献】

1.娄宇:《社会保险法请求权体系之架构》,中国政法大学出版社2017年版。

2.穆随心:《劳动法“倾斜保护原则”新解:基于马克思正义观的立场》,中国社会科学出版社2018年版。

3.郑尚元:《劳动法和社会法专论》,法律出版社2015年版。

4.郑功成:《社会法总论》,人民出版社2020年版。

/

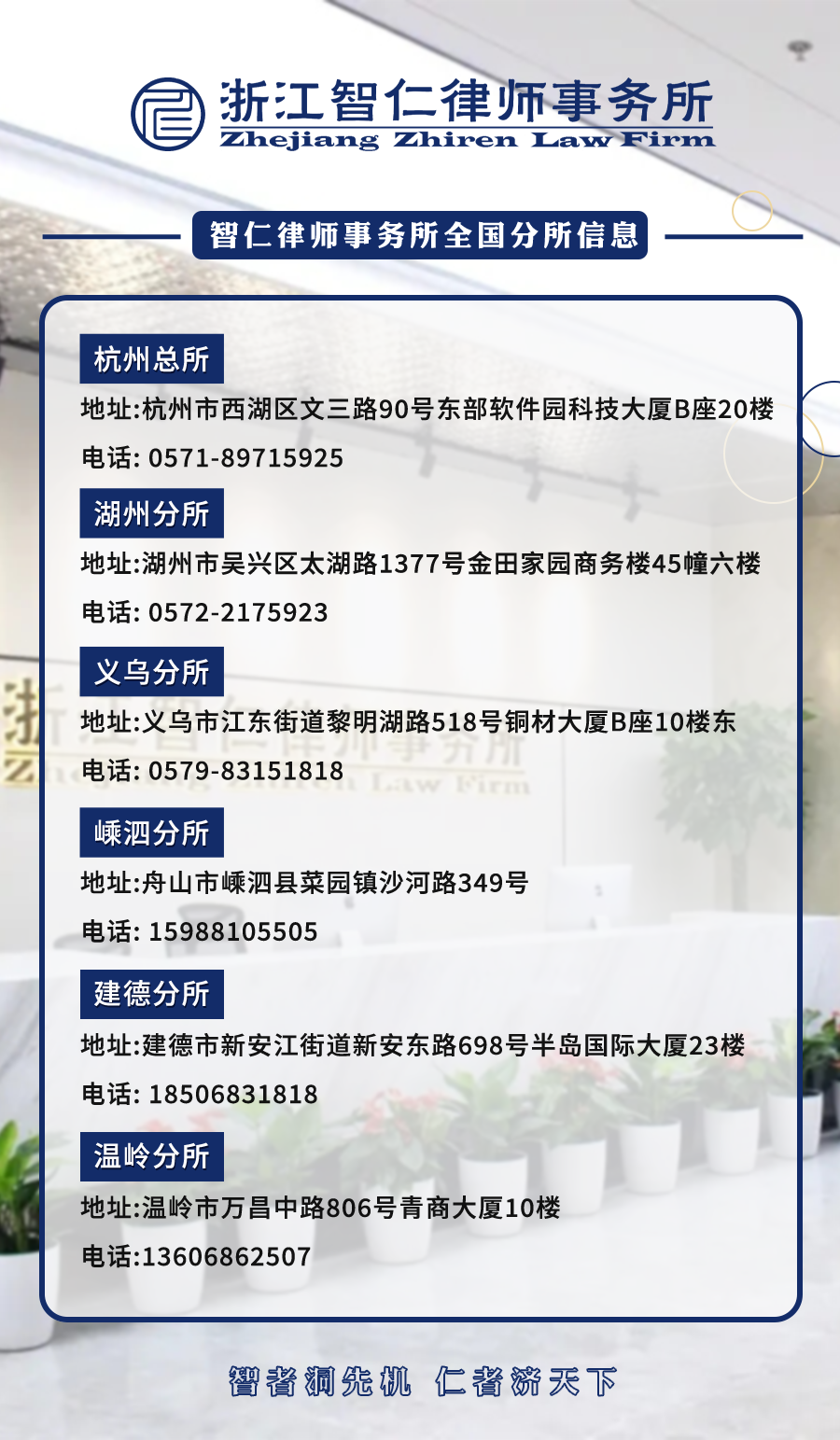

作者简介

贺宁

浙江智仁律师事务所

专职律师

专业方向:

劳动纠纷、公司法务

执业格言:

尽职、专业、全面、细致的为客户提供优质服务

今日“微矩阵”号推荐: