智仁原创 | 职场性骚扰司法现状与用人单位防治的合规进路——以82份判决书为例

编者按

本文荣获第八届

杭州律师论坛三等奖

摘要:女职工权益保护一直是热议的话题,而随着《民法典》的出台与《妇女权益保障法》的修订,关于用人单位对于职场性骚扰的防治义务趋于具象化。本文通过对82篇职场性骚扰相关的判决文书进行归纳总结,发现肢体接触是职场性骚扰的主要表现形式,近30%的性骚扰发生在上下级领导之间。虽然有50%以上的用人单位在规章制度中明确有防治性骚扰的规定,但用人单位以员工涉嫌性骚扰严重违纪解除劳动合同得到法院支持的不到半数,其中被认定为违法解除的案件中90%系因性骚扰的事实未被认定。综合对当前司法实践现状与《妇女权益保障法》二审草案,本文梳理了当前的法律难点,性骚扰事实认定难、受害者受偿难的问题,兼评《妇女权益保障法》二审草案,并为用人单位从建章立制到流程设置全方面健全职场性骚扰的防治体系提出合规建议,以期为降低企业风险,促进女性平等就业,优化职场环境有所裨益。

关键词:职场性骚扰 劳动争议 用人单位 防治 规章制度

一

问题与背景

女职工权益保护是我国一以贯之进行的系统工程,在去年公布的《中国妇女发展纲要 (2021—2030)》中已将其纳入劳动监察的范围。2022年4月18日,我国《妇女权益保障法》的二审修订草案已提请全国人大常委会审议,在该法案正式出台30年后,再度引来重大修改。本次修法中的亮点之一即是对于职场性骚扰的进一步界定与规范。

性骚扰是一种性别歧视和基于性别的暴力,在工作中处于安全环境、免受暴力和性骚扰已被视为是一项基本人权,[ 参见刘小楠 黄周正:《在人权视野下构建工作场所性骚扰防治机制——“北京+ 25”回顾与展望》,载《人权》2020年第2期。]因为相较其他场所的性骚扰而言,职场性骚扰不仅危害员工的健康,也对员工的人身权、平等就业权等造成损害,甚至可能危及部分劳动者及其抚养人的生存权。与此同时,对于企业而言,职场性骚扰不仅影响日常经营管理,危害工作风气,也极易对企业的社会形象造成不可逆的损害,应当引起充分的重视。

职场性骚扰一直是颇为严峻的话题,依据此前澎湃新闻联合相关机构发起的在北上深等一线城市进行的一次小调查显示,80%以上的调查对象曾经历职场性骚扰,其中65%的调查对象表示自己受到过来自上级的性骚扰,45%表示受到过来自同事的性骚扰,其中女性占比90%以上。职场性骚扰高发的侧面也反应出防治的不利。

杜绝职场性骚扰,首要与关键均在预防。从“Me Too”行动到阿里事件,从民法典到妇保法的修订,如何有效防治职场性骚扰是女职工权益保护的一项重要内容,也是法律与社会对企业提出的重要考题。本文拟通过大量的案例检索与统计,归纳当前司法实践的现状与审判逻辑,梳理当前的法律困境,以及其中体现的用人单位防治的缺位,以期为女职工实现平等就业、享受健康的就业环境有所裨益。

二

职场性骚扰法律规范简述与概念厘清

(一)相关法律规范

1993 年,联合国大会通过了《消除对妇女的暴力行为宣言》,其中的第 2 条将工作场所性骚扰列入对妇女的暴力行为。[ 王显勇:《民法典时代工作场所性骚扰的法律规制》,载《法学》2021年第1期。]在我国,相关概念最早源于2005年的《妇女权益保障法》的修订,首次将反性骚扰纳入法律规制[ 《妇女权益保障法》(2005年)第 40 条规定:“禁止对妇女实施性骚扰。受害妇女有权向单位和有关机关投诉。”];2012年的《女职工劳动保护特别规定》在劳动法领域内增设了用人单位的防治义务[ 《女职工劳动保护特别规定》第 11 条规定:“在劳动场所,用人单位应当预防和制止对女职工的性骚扰。”];2018年最高人民法院通知增设“性骚扰损害责任纠纷”案由;2020年《民法典》在第1010条中新增两款条文将用人单位的义务进一步细化。另外值得注意的是,2021年国务院发布《中国妇女发展纲要 (2021—2030)》明确:“指导用人单位建立预防和制止性骚扰工作机制”,再到如今的《妇保法》二审草案,我国的立法正一步一个脚印为职场女性的合法权益保护提供法律支撑。而用人单位是防治职场性骚扰的关键责任主体一直是立法中不变的要旨,这也对企业持续提出更高的要求。

从上述的法律规定也可见,我国关于职场性骚扰受害人保护路径主要有两种,一是将职场性骚扰纳入劳动法调整对象,基于劳动关系的从属性要求用人单位为劳动者提供保护义务;二是侵权损害赔偿路径,将其明确为人格权侵权的一种具体表现,并有专门的案由支持。

(二)职场性骚扰的定义及表现形式

在本次《妇保法》修订之前,《民法典》在内的法律法规与司法解释均未就性骚扰的表现形式做具化的规定,对于其构成要件或行为方式一直未有清晰的定义,导致司法实践中的认定也产生偏差。目前国际普遍认可的形式主要是两种:与劳动关系的存续、调整等相关联的交换型性骚扰和危害工作环境的敌意工作环境型性骚扰。[ 参见刘小楠 黄周正:《在人权视野下构建工作场所性骚扰防治机制——“北京+ 25”回顾与展望》,载《人权》2020年第2期。]

妇保法的二审草案第25条第一款明确了五种性骚扰的表现形式,[ 《妇女权益保障法》(二审草案)第二十五条第一款:禁止以下列方式对妇女实施性骚扰:(一)具有性含义、性暗示的言语表达;(二)不适当、不必要的肢体行为;(三)展示或者传播具有明显性意味的图像、文字、信息、语音、视频等;(四)利用职权、从属关系、优势地位或者照护职责,暗示、明示发展私密关系或者发生性关系将获得某种利益;(五)其他应当被认定为性骚扰的情形。]其中值得注意的是,第四项特别规定“暗示发展私密关系或者发生性关系将获得某种利益”也可能构成性骚扰,这在《民法典》的基础上对交换型性骚扰做了更为细化的规定,使防止性骚扰的法律体系变得更加完整。

三

涉职场性骚扰纠纷的司法现状检视

本文通过检索涉及职场性骚扰的民事诉讼案件,并进行筛选与统计归纳,检视现行的司法现状,以考察当前防治机制的运行有效性与实务难点。

(一)基本检索情况

笔者于2022年5月4日,在alpha数据库以“性骚扰”为关键词进行检索,并限定在“民事”、“判决”范围内,共得自2010年迄今850条份判决文书。后通过逐篇翻阅及删选,剔除仅因公司规章制度、员工手册或劳动合同等文件中出现“性骚扰”表述的、同一案件低审级的、明显非职场内发生的三类裁判文书,取案例最多的北京、上海、广东、浙江四地辖区案件,共得判决文书82份。其中北京市17件,广东省30件,上海市29件,浙江省6件。

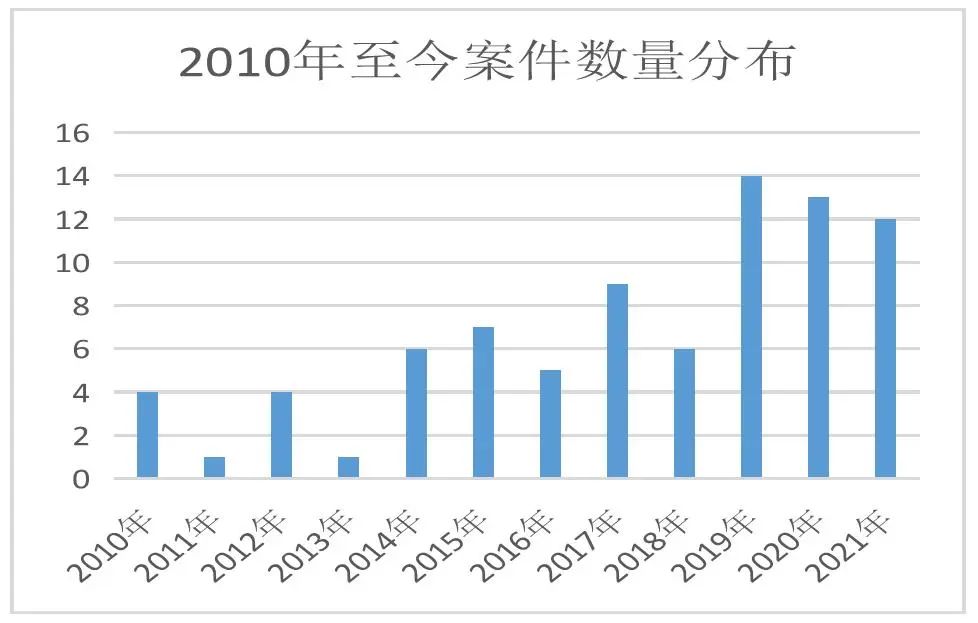

1、案件数量变化

2010年至今每年案件数量的变化如下表,主要呈波动上升的态势。这不仅与职场性骚扰的多发有关,也与受害的女职工有更强的意愿维权相关。

2、案由与主要争议

在本次检索中,主要得到的相关案由共有名誉权纠纷、性骚扰损害责任纠纷、劳动争议纠纷三种,其中劳动争议纠纷案件数量最多,共有72件,占80%以上,其次是名誉权纠纷8件和性骚扰损害责任纠纷2件。

在劳动争议案件中,与之相关的主要情形是:员工因存在性骚扰其他员工的行为,用人单位以违反规章制度与其解除劳动合同而引发的纠纷以及女职工主张因被性骚扰,用人单位无法提供保障义务而提出离职或不到岗引发的纠纷。而名誉权纠纷则主要是涉嫌性骚扰者的维权诉讼。性骚扰损害责任纠纷因其在2018年才设立,可以检索到的案例较少。

(二)检索内容分析

1、性骚扰的主体

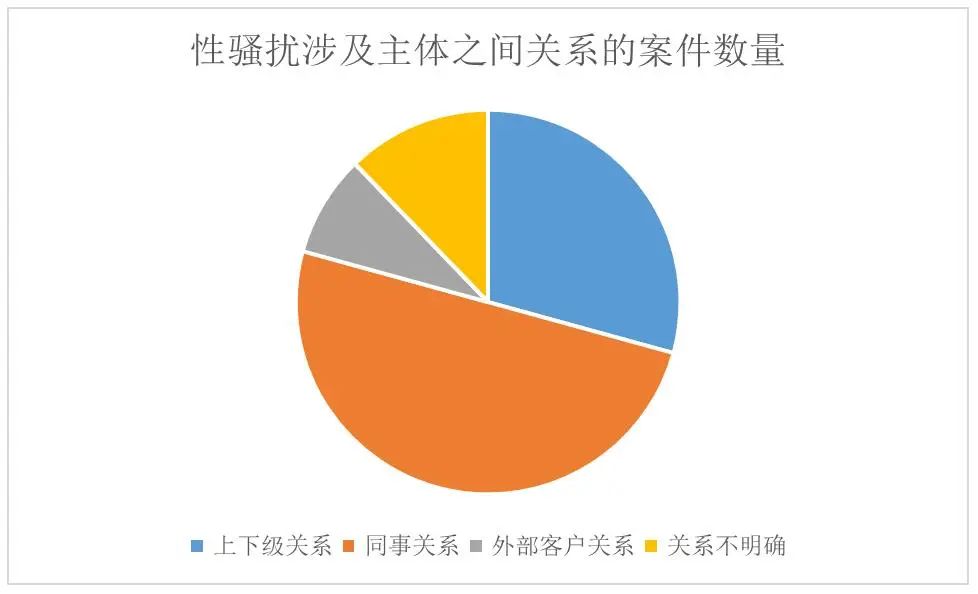

关于涉及到主体,通过对案例的逐一对比对案例中的各类情形进行归纳,我们发现:

一方面,被指控有性骚扰行为的均是男性,受害者均是女性,未检索到女性为骚扰者的案例,这与本文选取的样本区域范围有一定关联,但主要原因还是在于女性作为职场中的弱势群体,其遭受侵害的概率更高。

另一方面,性骚扰发生的场景大多是同事之间或是上下级之间。其中同事之间发生最多,共有41件,占50%左右;其次则是中上级领导或行政领导骚扰下属,有24件,占30%不到;还有一小部分是与合作方的员工之间发生的骚扰行为,有7件,不到10%。但本文特别提出,对于该部分的统计中,因判决文书中对于性骚扰者与受害人的职位表述详略不一,还有部分相对较模糊的表述,双方的关系不明确。

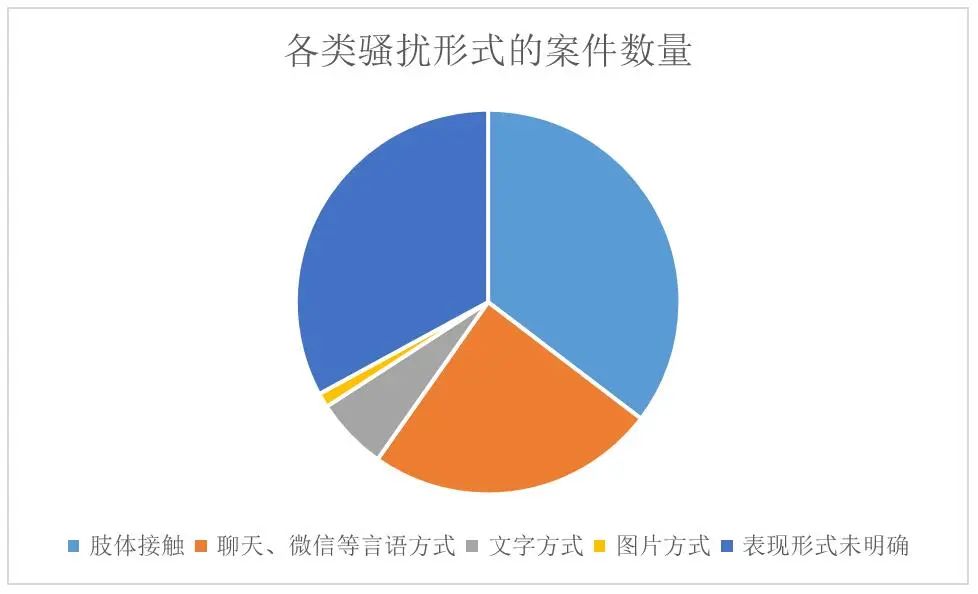

2、性骚扰的表现形式

关于性骚扰的表现形式,部分案例中没有就性骚扰的表现形式作具体的阐述,这类案件主要是劳动争议案件,性骚扰仅是用人单位与该涉案员工解除劳动关系的原因之一,并非主要原因,此类文书供27件。其他对性骚扰形式有具体事实表述的判决文书中,其中最常见的类型是肢体接触,如搂、抱、触摸身体或其他隐私部位,共有29件,占50%以上。其次是言语骚扰,在聊天、电话、微信等沟通中有超出日常工作与正常社交范畴的表述,有20件。此外以尺度较大的图片的形式进行的性骚扰,这类案件较少,仅1件。当然,性骚扰者的行为一般并不单一,很多情况下都复合了肢体接触、言语等方式。

3、性骚扰事实的举证情况

关于性骚扰事实的举证是影响事实认定的关键所在,在检索到的案例中,主要的证据类型是书证、录音录像证据与证人证言。其中证明力较高的是涉嫌性骚扰者曾经作出的书面说明、记录性骚扰过程的录音录像以及明确记载性骚扰事实的出警记录、行政处罚记录。存在上述证据的情况下,法院基本上会认定性骚扰的事实。

而用人单位或受害人提出的其他证据,如受害人单方出具的说明(含单方向单位提交的举报材料)、无具体内容的报警记录等证明力较低,法院并未以此来认定存在性骚扰的事实,不过如果受害人单方出具说明可以与其他证人证言相印证的,则其证明力相应提升。在用人单位以员工涉嫌性骚扰违纪作出解除的案件中,如无事先书面的调查记录留痕,仅有受害人或其他证人的证言证言,其因与用人单位存在利害关系,综合各地的司法实践,其证言有不被采信的可能性。

4、用人单位的防治情况

(1)建章立制情况

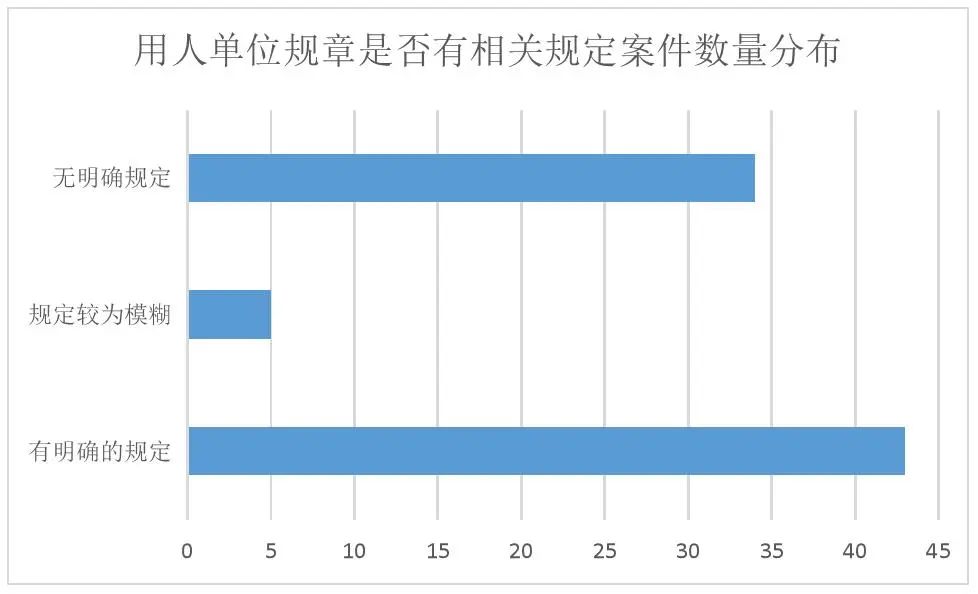

用人单位的防治情况首先在“防”,即其中第一方面即体现在用人单位内部是否已经建章立制。

通过对案例的深入分析,我们发现,有50%左右的用人单位在规章制度或者劳动合同中有反性骚扰的规定或类似的表述,并将性骚扰作为严重违纪的事实之一,可以达到解除劳动合同的后果。因法律法规不断强调用人单位在职场性骚扰防治中第一作用,几年来,反对性骚扰进入企业的规章制度越来越多。

另外值得注意的是,就判决文书中展现的而言,外资企业中的员工手册、劳动合同等文书中对于反性骚扰的表述更为全面,会将各类表现形式作较为详细的列举,相应的违反后果有不同等级的划分。但我国的企业中,绝大多数对此仅有原则性的表述。

案例中发现有一部分的企业对此的规定较为模糊,即其的规章制度中没有出现“性骚扰”这一词汇,在员工出现这一行为时,以违反公共道德、职业道德的相关条款来对其作出处分。

在案例的查阅中发现确实仍存在部分的企业没有相关规定的情况,则其丧失了对劳动者作出相应处罚的依据。不过需要说明的是,因为判决文书的特殊性,在部分案件中是否存在性骚扰不是主要的争议焦点时,法院则对此着墨不多,即文书中未体现企业有该等规章制度的并不代表其实际的缺失。

(2)违规处置情况

用人单位的防治另一方面则体现在“治”,即对于出现的性骚扰事件的处置情况。在案例检索中,基本上用人单位采取的是“调查-解除”的行为模式但是在调查这一步中,不同用人单位之间的差异巨大,其不同的操作行为也直接影响劳动合同解除行为的合法性认定。用人单位主要采取的措施有报警、调取监控录像就双方进行询问、向举报者或相关证人进行询问。另外我们较少也较难看到用人单位采取的其他措施,在不到20%的报警案例中,报警的主体一部分也是受害者及其亲属。

5、用人单位败诉情况

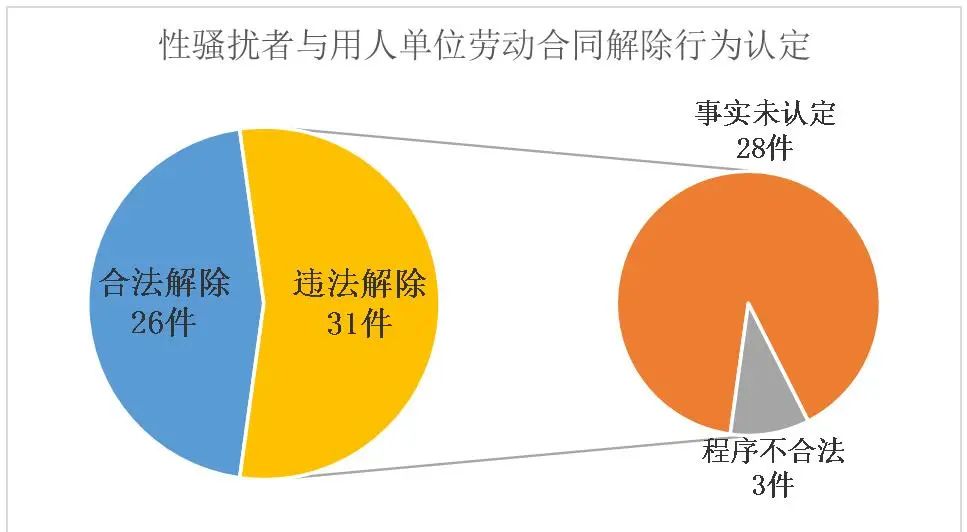

本部分主要聚焦于劳动争议纠纷,如上所述,关于职场性骚扰涉及到的劳动争议中,主要是用人单位与性骚扰者、受害人的劳动合同解除的合法性问题。

在57个用人单位与性骚扰者的纠纷中,用人单位以该员工存在严重违纪为由与其解除劳动合同的,其中有26个案件中用人单位的解除合法性被支持,仅占45%左右,其中性骚扰为主要违纪行为且被认定的,在30%左右。而有31个案件中,用人单位的这一解除理由未被支持,其中未被支持的主要原因在于用人单位未能就该员工存在性骚扰的事实充分举证,占90%,另外10%在于用人单位用以支撑解除的规章制度没有民主程序和向该员工公示告知的记录或是用人单位解除的程序不合法。值得注意的是,如果用人单位在掌握员工性骚扰事实的情况下,要求其自动离职的,但离职的程序上有欠缺的,例如直接向该员工提供已经盖章的空白离职申请书,则有较大困难被认为是违法解除[ 参见(2015)中法民六终字第422号判决书],用人单位需支付赔偿金。

在14个用人单位与受害人的纠纷中,主要表现为员工以遭受性骚扰而用人单位未能提供劳动保护为由拒绝到岗或直接离职或被辞退,对这类案件的审理中,法院大多未就性骚扰的事实进行认定,还是从劳动关系解除的要素来作出判定。

另有1个案例较为特殊,系用人单位因该员工未为遭受性骚扰的员工提供保护,未尽领导的职责采取任何措施帮助下属不再遭受性骚扰,也未对性骚扰者进行处置,并在公司的调查中作虚假陈述而与其解除劳动合同。[ 参见(2020)沪0115民初10454号判决书]

(三)案例中呈现的难点

1、定义标准统一难

我国现行的上位法中未就性骚扰进行定义,本次妇保法修订之前也无具体的性骚扰行为方式的认定标准,均仅对此作原则性的规定。这就使得法官在此类案件中对性骚扰事实进行认定时的标准把握有较大的自由裁量权,从而导致司法裁判口径的不一致。例如上海某法院作出的判决中,其认为劳动者在微信中要求为女同事搭脉、询问与工作无关的个人情况,言语暧昧确属不当,但不足以被认定为是性骚扰。[ 参见(2017)沪0101民初16876号判决书]在另一则判例中,则以结果论为导向,对于员工自述的“偶有拍拍女员工手背,曾与女员工有肢体上的触碰亦属善意”等,法院认为虽对于该员工的行为目的无法认定,但该行为已使相对人感到“羞辱与不适”则已构成性骚扰。[ 参见(2019)沪0110民初733号判决书]

另外还有的案件中,法院规避了性骚扰的直接表述,比如有案例中,法院仅是表述“聊天内容确已超出同事的交流沟通范畴,存在不当”并支持了用人单位解除的合法性。[ 参见(2018)沪0104民初24099号判决书]

2、事实认定难

(1)用人单位和受害人举证困难

用人单位或受害人需要就性骚扰事实的存在承担举证责任,但是性骚扰因存在于两性之间,也导致其发生具有时间突发性和地点隐秘性,受害人维权以及用人单位主张解除时举证较为困难,甚至举证难度远高于其他的民事案件。

检索到的案例中也显示,大多数的性骚扰案件中,一般仅有骚扰者和被骚扰者在场,缺乏证人,也没有录音录像的资料,在性骚扰者坚决否认的情况下,仅是受害人一方的陈述甚至证言均被司法支持的可能性较低。其次,多数的性骚扰行为事发突然,被骚扰者通常没有准备,无法及时获取相关的证据。再次,囿于性羞耻的思维束缚,受害人可能会选择沉默与隐忍,进一步错过事实的固定机会。最后,相较言语、文字、图像类型的性骚扰尚且有可以或可能固定的证据,在最为常见和伤害性最大的肢体接触中,取证则更为困难。

(2)证据被认定困难

证人证言是职场性骚扰案件中使用较多的证据,对于受害人的陈述,如仅有其一方的表述,而无其他证人或书证互相印证,则有较大的不被认定的风险。另一方面,其他可能的证人主要是同事,这导致在最为多发的劳动争议案件中,证人因是用人单位一方的员工,与用人单位存在利害关系,导致其证明力被明显削弱。

有部分案例中用人单位已在内部就员工的性骚扰行为进行了调查, 并以该内部调查材料来作为证据。但是不同的法院对单位的内部调查的裁判口径并不一致,有的法院则直接以此来认定性骚扰的事实。也有法院认为该材料是企业内部形成,相关当事人也未出庭作证,故而对真实性不予认可。

报警记录也是用人单位会提供的证据之一,其中的具体内容表述会对事实认定较大影响。如部分案例中,报警记录中有明确的性骚扰者的自认,或警方调查属实对其作出行政处罚的,则法院会毫不犹豫认定该事实。但是部分报警记录中,没有就系因性骚扰举报等在记录中作明确描述,或是仅有受害者的单方陈述且警方未对被指控者作出处罚,则此类的证据也并不达到证明目的。

综上可见,法院在认定性骚扰事实时,首先看重的就是性骚扰者的自认,包括在公司内部调查时作出的笔录、保证书、情况说明,还是在警方调查时作出的陈述。其次是有记载性骚扰行为的录音录像、聊天记录等直接证据。在上述证据均缺失的情况下,单独的受害人陈述与有利害关系的证人证言的证明力则较多,均需与其他的证据相结合互相印证才能有助于实现证明目的。

3、受害者受偿难

综上所有的案例,不论是与受害者的名誉权纠纷,还是对用人单位的违法解除劳动合同纠纷,性骚扰者反而是维权的主体。而对于职场性骚扰的受害者,其维权的行为反而较少,其身影大多出现在劳动争议案件作为证人出庭,而非维权者,甚至部分受害者拒绝出庭作证。

在已检索到的案例中,并未有看到用人单位就其防治不利承担责任。例如杭州市滨江区法院审理的黄某与浙江某技术公司劳动纠纷一案,[ 参见(2014)杭滨民初字第1173号判决书,此外,法院还认为并非在用人单位工作场所发生的一切违法事项均属于用人单位未提供劳动保护、劳动条件或有违背预防和制止对女职工性骚扰的义务。]其中法院认为单位已经在接到黄某及时报警、查看监控,并在查实后处罚并辞退了性骚扰的员工,故不存在未按照劳动合同约定提供劳动保护、劳动条件的情形。

为员工提供安全的工作环境是用人单位需提供的劳动保护和条件之一。受害者维权少、维权难则极易陷入恶性循环。

四

职场性骚扰防治的进路初探

(一)立法完善——兼评《妇女权益保障法》草案

2022年4月18日,妇保法二审草案开始意见征询,距妇保法出台已经时隔30年,随着妇女权益保护的逐渐重视,本次妇保法二审草案做了重大的修改和并在诸多方面体现了立法的进步。较一审草案而言,二审草案主要是在条款位置和个别条款的表述上做了修改。

相较原法案,两审的草案均明确列举了五项性骚扰的具体方式,二审草案在该条款的其中第四项融合了一审草案第53条的内容,整合了相似的内容,减少条文的重复。具体方式的明确是妇保法草案十分重要的变化,可以为司法裁判中界定性骚扰事实提供帮助,也为企业内相关制度的完善提供了可借鉴之处。

其次,对于用人单位应当采取的预防和制止性骚扰的措施有了明确的规定,共列举了6个具体的规定和1个兜底的条款,为用人单位从规章制度、责任主体、培训、安保、投诉、处置的全流程提出了明确的要求和指引。该条规定是吸取此前官方发布的指导手册及指南的经验而作出的。此外其第二款明确了将该要求扩大适用于互联网平台企业,平台用工是我国目前广泛兴起的一种新的用工方式,其与传统的劳动用工差异巨大,导致该方面仍有较大的法律空白,本款的增加是对用工新变化的回应。

最后,二审草案增加了用人单位未履行防治职场性骚扰义务的情况下可能承担的责任,主要是行政处罚和被公益诉讼。二审草案第80条在该防治性骚扰领域引入了公益诉讼,是一个重大的创新与突破,但鉴于公益诉讼在我国的司法实践中一直未承担起相应的职责,故而其是否可真正发挥作用仍未可知。另外草案中对于用人单位可能承担的具体法律责任仍是空白,性骚扰受害者是否有权针对用人单位的不作为单独提起诉讼仍不明确,就本点,司法实践中存在的问题仍未得到本法的回应。此外,二审草案第87条规定了未履行防治义务的用人单位的主管人员和直接责任人可能承担相应“处分”,但两审均未对“处分”的内涵清晰化予以回应。

(二)用人单位合规——“防”与“治”的规范化

据相关调查显示,职场性骚扰的发生概率与用人单位对性骚扰的防治力度成反比。职场性骚扰发生在性骚扰者、受害人和用人单位单个主体之间,用人单位作为职场性骚扰的主角之一,也是承担相关责任的主体。目前的立法趋势,从民法典到妇保法的修订,均是倾向于加重用人单位的防治义务与责任。

虽然现行的法律,包括妇保法的二审草案中都尚未明确用人单位可能承担的具体责任,但从法律角度而言,亡羊再补牢,则为时亦晚矣。在立法以促进男女就业平等、规范职场行为、肃清职场性骚扰的大趋势下,用人单位在内部建立规范且行之有效的性骚扰防治机制,是防治职场性骚扰的关键,也是降低自身风险、营造健康职场风气的关键。

但在我们与诸多企业客户的沟通中发现,其均未建立职场性骚扰防治制度,并且对此并未予以重视。

1、事先建章立制

现行立法对于用人单位的预防责任早已明确,建章立制,在规章制度中明确表示禁止职场性骚扰,设置违反的相应后果,并建立起完整的投诉、调查的处置机制来进行治理是首要。

首先,完善制度规范。建议企业在规章制度中以总结概括和分条列举的方式就性骚扰的定义与具体行为表现作出明确的规定,并就不同严重程度的行为设置相应的不同等级的处罚措施,例如警告、调岗、降级以到最严重后果解除劳动合同。同时企业需要对制度制定中的程序规范有充分的重视,因民主程序缺失或未向劳动者公示告知,也是我们已经检索到的案例中用人单位败诉的原因之一。

其次,明晰权责,设置责任主体。可以考虑在人力资源部门或办公室内部,或者已设立工会的企业可以在工会内部,成立一个专门的处理该项事务的小组,专门对于员工投诉或举报的内容进行受理、调查、核实。同时需要注意,在上述的规章制度中明确该小组的组成、职责、权限、调查程序及期限等,便于员工进行投诉举报及公司内部进行调查处理。

再次,加强宣传教育。如组织对有详细反性骚扰规定的规章制度进行学习,发布反性骚扰行为指南,使得在对员工加强宣传教育与培训的同时也可以完善员工对该规章制度的签收,避免有制度而无法对其发生效力的情形。

完备安保措施。可以考虑在电梯、公共办公区等公共区域以及仓库等隐蔽但不涉及隐私的区域安装摄像头,也可以考虑将办公区域改造为可视化的环境,以进一步提升工作场所透明度。录音录像是最直接的证据,因此此举可以避免在在单位内部绝大多数场合中出现的性骚扰行为无法举证的问题。

最后,建立投诉追责机制。这是用人单位从“防”到“治”的关键,在单位内部建立有效的举报和投诉机制,畅通员工的投诉通道,提供行之有效的调查方式。

2、及时调查处置

没有落地的制度即是挂在墙上的白纸,企业重视宣贯和落实执行是才制度焕发生机、发挥作用的关键。当前的社会万物互联,企业的舆论压力也在与日俱增,如制度空转,导致员工不得其法反而在互联网以舆论寻求帮助,反而会使事件恶化,危及企业的社会形象,反而使企业“社会性死亡”。

因此,建议用人单位的相关责任主体在收到员工的相应投诉或举报后,及时受理,尽快启动调查程序,并指导该受害员工就相关的证据,如超出正常范围的微信聊天截图和录音录像等固定与留存。同时,企业展开内部的调查,调取监控录像,迅速安排与涉案双方及相关见证人进行访谈,了解事件的经过与概况,并将访谈的记录通过书面的方式固定相关事实。如涉性骚扰者已自认,则应让其作出或签署相关承诺、情况说明固定证据。除此之外,及时报警也是一种选择,通过警方的力量查清案件的事实,就举证而言其该证据的证明力更强。

如在警方或者公司内部的调查完毕后,该投诉或举报确属实的,则企业应就涉案者的行为严重性,匹配规章制中的规定来作出处理,任何拖延或者包庇的行为均可能导致事件的恶化。但对员工进行处理时,程序的正当性与合法性便如悬在用人单位的达摩克里斯之剑,稍有不慎,就是有理变无理,其中前述的一则案例便是如此。

3、积极处理与补救

企业在调查后,如发现情节严重的,企业还可以鼓励女职工主动拿起法律武器进行维权。因在案例中可以明显看到用人单位的举证能力是明显高于普通员工的,因此用人单位可协助与支持女职工的保护自身权利的行为。

此外,对于调查中发现受害者系因拒绝上司或领导性骚扰而在工作中遭受不公平待遇的,而导致遭受自身的不利益,比如相关考核中因此被恶意低评价而影响奖金和相关福利的取得和职位晋升可能性等情形的,用人单位应有补救的意识与措施,修正职场的公平与正义。此外,对于受害女员工,如有条件,尽可能提供一定时间的带薪的休假和定期的心理疏导,对全体员工加强例如安全保障方面的支持和扶助。

五

结语

随着立法对于职场性骚扰的处置严格化,对用人单位的责任强化和要求多样化,用人单位应逐渐建立预案以完成该领域的合规化。对于职场性骚扰,防为主,用人单位应采取预防为主,处理、教育和惩处相结合的模式,对职场性骚扰的行为“零容忍”,依法依规公正处理,不仅是维护受害者的权益,也是避免自身被追责的有效手段。

参考文献

[1]王显勇:《民法典时代工作场所性骚扰的法律规制》,载《法学》2021年第1期。

[2]谢海定:《性骚扰概念在中国法上的展开》,载《法制与社会发展》2021年第1期。

[3]龙骞:《对《民法典》关于性骚扰问题规定的思考与建议》,载《中国审判》2021年第23期。

[4]“工作场所中的性骚扰研究”课题组:《工作场所中的性骚扰:多重权力和身份关系的不平等——对 20 个案例的调查和分析》,载《妇女研究论丛》2009年第6期。

[5]王显勇:《论平等就业权的司法救济》,载《妇女研究论丛》2020年第2期。

[6]卢杰锋:《职场性骚扰案件证明问题研究》,载《妇女研究论丛》2019年第5期。

[7]卢杰锋:《职场性骚扰的用人单位责任——从《民法典》第 1010 条展开》,载《妇女研究论丛》2020年第5期。

[8]杨一帆:《我国用人单位职场性骚扰防治义务问题研究——基于劳动争议案例的分析》,载《山东女子学院学报》2022年第3期。

[9]刘小楠、黄周正:《在人权视野下构建工作场所性骚扰防治机制——“北京+ 25”回顾与展望》,载《人权》2020年第2期。

[10]田野、张宇轩:《职场性骚扰中的雇主责任——兼评《中华人民共和国民法典》第1010 条、第 1191 条》,载《天津大学学报(社会科学版)》2021年第4期。

[11]曹艳春、刘秀芬:《职场性骚扰案件的证明责任研究——兼从推定角度谈举证责任分担》,载《法学杂志》2009年第6期。

[12]张新宝、高燕竹:《性骚扰法律规制的主要问题》,载《法学家》2006年第4期。

作者简介

黄新发

浙江智仁律师事务所

执行主任

党总支副书记

企业法律风险防范专家型律师,擅长于公司人力资源管理、合同管理、股权并购、税务、建筑工程等领域。

社会任职(部分):

中华全国律师协会劳动和社会保障专业委员会委员;浙江省律师协会劳动和社会保障专业委员会主任;杭州亚运会组委会组织和人力资源部特聘专家;“长三角”法治专家智库专家;浙江省法学会劳动和社会保障研究会理事;浙江省法学会财税研究会理事;浙江省法学会中小企业法治研究会理事;浙江省律协教育培训委员会委员;之江实验室法律顾问团成员等。

社会荣誉(部分):

全国七五普法先进个人;浙江省优秀专业律师(劳动专业类);杭州市五一劳动奖章;浙江省律师模范党员;浙江省服务中小企业优秀律师等。

作者简介

范婷贤

浙江智仁律师事务所

实习律师

教育背景:

浙江大学法学学士,华东政法大学法学硕士。

执业格言:

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

今日“微矩阵”号推荐: