智仁原创 | 并存的债务承担和保证在司法认定中的区分要点

阅读提示

全文共2294字,预计阅读4分钟。

一 引言

并存的债务承担,学理上称为债务加入,是指债务人不脱离原合同关系,第三人加入债的关系后,与债务人共同向债权人履行债务。在市场经济的发展过程中,为了减小债权人的风险,保障交易的安全性,各市场主体创造出了第三人加入债务的增信措施。原《合同法》对于并存的债务承担缺乏明确的法律规定,导致实务中对于此类案件的法律性质和法律适用问题存在较大争议,为此,《民法典》第五百五十二条作出明确规定:“第三人与债务人约定加入债务并通知债权人,或者第三人向债权人表示愿意加入债务,债权人未在合理期限内明确拒绝的,债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承担连带债务”。保证制度是典型的担保制度,《民法典》合同编中第十三章“保证合同”中对债务人不履行到期债务时,保证人的责任承担有系统的规定。并存的债务承担和保证存在诸多相似之处,比如说:在债务人不履行到期债务时,债权人可以请求债务加入的第三人和保证人承担责任,第三人和保证人承担责任后,债务因第三人和保证人的清偿行为消灭;并存的债务承担和保证都减小了债权人的风险,增加了债权实现的安全性。因此,在实务中区分并存的债务承担和保证具有必要性,本文结合司法案例,对并存的债务承担和保证在司法认定中的区分进行探讨。

二 参考案例

在张某与李某债务加入纠纷案中【案号:(2021)沪0112民初925号】

基本案情介绍:原告张某与被告李某系熟人关系,李某在某金融公司当业务员,2015年11月,经李某推荐,张某与某金融公司签订《出借咨询与服务协议》,约定张某向某金融公司购买30万元的理财产品。在这期间,李某承诺保证张某的本金安全。2017年7月,某金融公司的法定代表人因涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕,2017年11月,李某向张某出具《承诺书》,承诺书载明:本人李某在某金融公司期间,劝说张某购买理财产品一份30万元,并承诺保证本金,不料某金融公司被查封,经双方协商确定,李某需兑现承诺张某的30万元整,于2020年9月31日前补足某金融公司兑付不足的损失部分金额。然而,承诺期限届满,李某并未偿还30万元本金,于是,张某诉至法院,请求法院判令李某偿还原告投资理财本金30万元及逾期利息。李某辩称自己与张某及某金融公司的债权债务无经济利益关联,并无债务加入的意思表示,出具《承诺书》构成一般保证,保证期间6个月,张某起诉时已经过了保证期间,李某不再承担责任。

法院的生效裁判认为,本案争议焦点为李某出具的《承诺书》是债务加入还是一般保证。首先,根据现有文义不足以认定《承诺书》构成保证或债务加入。李某主张构成一般保证,但《承诺书》中“于2020年9月31日前补足因公司兑付不足的损失部分金额”的表述实系对李某履行义务的时间及范围的客观约定,并非先诉抗辩权的约定。故《承诺书》该表述不足以排除李某构成债务加入。其次,李某主张其与张某、金融公司之间的债权债务并无经济利益关联,不应构成债务加入。但李某作为公司理财经理推荐张某购买理财产品,难谓与之毫无利益关联。再次,2017年某金融公司被司法查封后,李某再次承诺兑付理财产品本金。可见,李某承诺张某不因购买投资理财产品而损失本金、本金有损则由其补足的意思表示一贯、清晰。最后,2020年双方微信聊天中,李某从未主张过先诉抗辩权,反而表示自己在出售房屋筹措资金。结合《承诺书》全文内容、双方磋商过程及履行行为、双方原系朋友关系、李某原系金融公司业务员等因素,李某出具《承诺书》构成债务加入更符合双方真实意思及诚实信用原则。

三 结合上述司法案例,并存的债务承担和保证在司法认定中的区分要点主要有:

第一,使用的措辞不同。如果第三人签署的承诺书等文件中中明确使用“提供保证”、“保证期间”等字样,一般应认定为第三人具有提供保证的意思,反之,如果第三人签署的文件中明确使用“加入债务”、“愿意代替债务人承担”等字样,一般应认定为第三人具有债务加入的意思。当然,实践中的纠纷很少见到明确措辞,上述案件《承诺书》中“李某需兑现承诺张某的30万元整”的表述就不能简单认定为并存的债务承担或者保证,应结合其他的因素综合判断。

第二,抗辩权的行使不同。保证合同属于从合同,保证人向债务人享有的抗辩权可以向债权人主张,如果当事人之间约定第三人享有债务人的抗辩权等约定,一般应认定为保证。上述案件判决书中提到“《承诺书》中‘于2020年9月31日前补足因公司兑付不足的损失部分金额’的表述实系对李某履行义务的时间及范围的客观约定,并非先诉抗辩权的约定”以及“2020年双方微信聊天中,李某从未主张过先诉抗辩权”。基于此,法院认为该表述不足以将《承诺书》认定为一般保证。

第三,经济利益关联程度不同。世上没有无缘无故的爱,第三人之所以愿意加入债务,往往是因为该债务的履行与其经济利益相关,第三人与债务人的经济利益关联程度越高,构成债务加入的可能性越大。上诉案件中,被告李某是某金融公司的业务员,他的主要工作就是向他人销售某金融公司的理财产品,某金融公司向其发放工资和提成,二者之间有较为紧密的经济利益的关联,应倾向于构成债务加入。

第四,第三人与当事人之间的关系不同。若第三人与债权人或者债务人之间关系密切,可倾向于构成债务加入。上诉案件中,被告李某与原告张某系朋友关系,李某与张某的父母系熟人关系,李某始终承诺愿意偿还债务人的债务,在我国熟人社会的背景下,认定李某出具《承诺书》构成债务加入更符合双方真实意思。

四 总结

如何在司法认定中区分并存的债务承担和保证,是司法实践中经常面临的疑难问题,应当结合文书的措辞、对抗辩权的约定、经济利益关联程度、第三人与当事人之间的关系等因素,采用文义解释、目的解释相结合的解释方法,准确地区分债务承担和保证。

作者简介

余春红

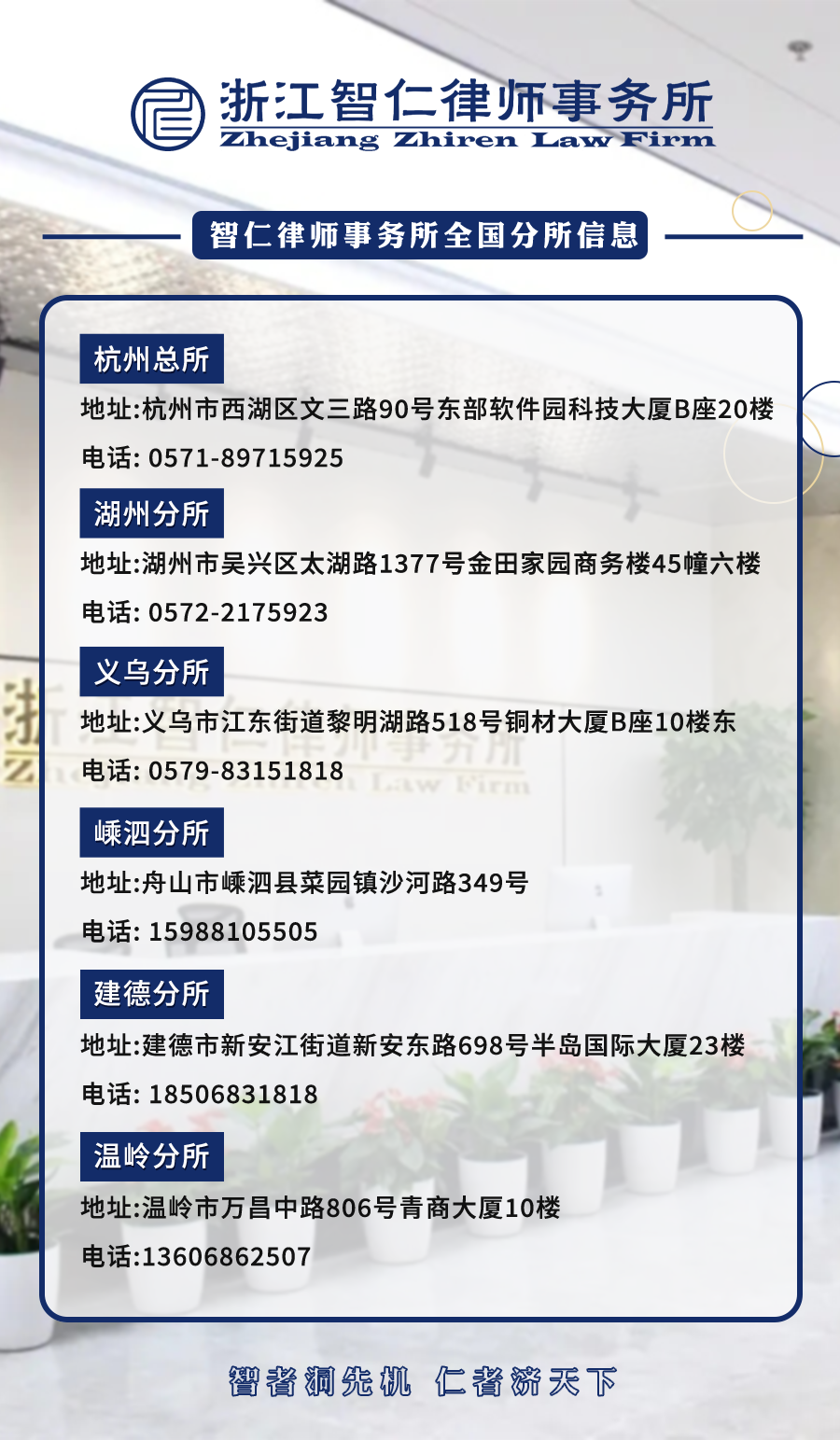

浙江智仁律师事务所

高级合伙人

专业方向:

知识产权投融资、婚姻家事

执业格言:

专业,敬业,做一个让人尊重的律师

作者简介

吕泽晖

浙江智仁律师事务所

实习律师

教育背景:

西北政法大学法律硕士

专业方向:

民商事纠纷

执业格言:

淡泊明志、宁静致远

今日“微矩阵”号推荐: